Por Amilcar Nochetti. Miembro de la Asociación de CrÃticos de Cine de Uruguay (filial Fipresci)

Acompañada desde la primera hora por la controversia y aún por el escándalo, la tarea de Bernardo Bertolucci abarcó un lapso que alcanzó las cinco décadas, durante el cual se han registrado varios virajes estilÃsticos y temáticos que, en definitiva, no han hecho sino sumar nuevos elementos para la polémica. Esa trayectoria aparece signada en buena parte por dos referencias mayúsculas, Karl Marx y Sigmund Freud, que empero el cineasta ha manejado de manera heterodoxa y tiñéndolas con aportes literarios tomados de diversas fuentes, asà como de sus propias vivencias. Ahora que Bertolucci falleció (de cáncer, el 26 de noviembre de 2018) parece conveniente repasar su obra para de esa forma aquilatar su importancia como creador.  Â

Â

COSECHA. Hijo de un poeta reconocido (Attilio Bertolucci) y una licenciada en letras (Ninetta Giovanardi), Bertolucci nació el 16 de marzo de 1941 en Parma. A los quince años recibió de su padre el regalo de una cámara filmadora, algo que lo empujó a dejar de escribir poemas y dedicarse a capturar imágenes. En el verano de 1956, mientras pasaba sus vacaciones en los Apeninos, rodó El teleférico, un corto con cierta cuota de fantasÃa, al que seguirÃa Muerte de un malviviente, recordado dos décadas después por el propio director como “una especie de Cinéma Véritéâ€. A partir de 1959 se afianza su amistad con Pier Paolo Pasolini, con quien hizo intercambios de poesÃas, para luego desempeñarse como su asistente de dirección en Accatone (1961). Es bueno que el lector advierta que por entonces Bertolucci contaba apenas con 20 años de edad.

Fue también Pasolini quien lo empujó a dirigir. Asà Bernardo debutó con La cosecha estéril (1962), sobre un guión basado en un hecho real (el asesinato de una prostituta en un suburbio romano) recogido por la crónica roja. El ambicioso joven de todas formas no se maniató a una narrativa policial al uso, sino que prefirió relatar el caso a través de las declaraciones de varios testigos, a la manera de Rashomon de Kurosawa. La pelÃcula fue exhibida en Venecia con respuestas antagónicas de la concurrencia: algunos espectadores aplaudieron y otros, al enterarse de la presencia del joven realizador en la sala, corearon “Al reformatorio, al reformatorioâ€. Más allá de discrepancias, lo cierto es que La cosecha estéril es una pelÃcula acerca del concepto del paso del tiempo, del correr de las horas, del trabajo silencioso de la muerte. La maraña de relatos que conforman la historia está ligada temporalmente por la cronologÃa de una intensa lluvia que aparece como introducción de cada flashback. Cada vez que comienza a llover, Bertolucci muestra el accionar del último dÃa de la vida de la prostituta. Cuando la lluvia cesa, retoma los relatos de cada sospechoso, y asà logra comprimir todas las historias entre el tiempo que la mujer se despierta en su departamento situado en medio de la nada, se prepara para su última noche de vida, y finalmente cae asesinada a manos de un desconocido. El film muestra una investigación sin un protagonista central, donde no existe un discurso moral demasiado definido. Las calles romanas parecen el verdadero protagonista, mientras que resulta evidente la influencia de Pasolini, principalmente en el estudio de los estratos más humildes de la sociedad y el uso de actores amateurs inmersos en locaciones reales. Tal vez el mayor defecto del film sea que uno espera que los diferentes testimonios ayuden a descubrir quién es el asesino. Sin embargo, nadie aporta datos acerca de la vida de la vÃctima, y además Bertolucci decide ocultar el testimonio del único testigo verdadero del asesinato para dar paso a un final sorpresivo. En ese juego de verdad-mentira, quedan detalles inconclusos en cada historia, lo que parece algo insatisfactorio, aunque al tratarse de un debut el resultado podÃa catalogarse de bastante promisorio.

REVOLUCIÓN. Lejos de desanimarlo, el abucheo recibido en Venecia no hizo sino encaminar a Bertolucci hacia su segundo film, Antes de la revolución (1964), inspirado libremente en La cartuja de Parma de Stendhal, a lo que también sumó ingredientes autobiográficos. No en vano el argumento se centra en las dudas de un muchacho parmesano que debe optar entre seguir sus inclinaciones izquierdistas o acogerse a la comodidad burguesa que le ofrece su familia. Esas vacilaciones se prolongan al plano sentimental, además. La presentación tuvo lugar en Cannes, de donde emergió con dos premios juveniles, aunque llevada luego a las salas de cine la pelÃcula resultó un gran fracaso. En medio de una década polÃticamente efervescente, el leitmotiv de Antes de la revolución («Quien no ha conocido la vida antes de la revolución, no sabe cuál es la dulzura de la vida») fue malinterpretado. Esta no es una pelÃcula de acontecimientos o de acciones, sino de sentimientos y ansiedades existenciales. Las preocupaciones de los que se hallan inmersos en la pacÃfica Parma está expresada visualmente por la abrupta interrupción y la repentina desconexión del montaje, con frecuentes primeros planos de la vibrante e intensa Adriana Asti, por entonces a punto de casarse con Bertolucci. Las imágenes fragmentadas que utiliza el cineasta hacen aún más evidente la influencia del estilo expresivo de la Nouvelle Vague, que hoy es icónico pero que a mediados de los años 60 aún era resentido por el gran público.

El fracaso de taquilla de Antes de la revolución ubicó a Bertolucci entre los realizadores “malditosâ€, valiéndole cuatro años de ostracismo de los sets de filmación. Durante ese lapso se hizo cargo de un extenso documental televisivo sobre la industria petrolera (La vÃa del petróleo, 1965) y de la colaboración, junto a DarÃo Argento, en el libreto de Érase una vez en el Oeste (1968), el notable western-spaghetti de Sergio Leone. El camino de retomar la obra propia pasó por el deslumbramiento con Jean-Luc Godard, muy visible en su tercer largometraje, Partner (1968), adaptación libre de El doble de Dostoievski: un intelectual opta por dejar en manos de otra persona lo que él no se atreve a hacer, con lo cual el realizador aceptó haber contado “sin pudores mi esquizofrenia, que era la de los intelectuales de ese momento y la de todo un paÃs, de toda una naciónâ€. De todas maneras, junto a la neurosis personal, acrecentada por el largo perÃodo de silencio creativo (que lo condujo al psicoanálisis) en la pelÃcula estaban también las huellas del Mayo francés.

ARAÑA. Al ingresar en los años 70 Bertolucci inició su distanciamiento de Godard porque, según sus propias palabras, “él hace pelÃculas polÃticamente y yo hago pelÃculas polÃticasâ€. Fue asà que encaró un nuevo proyecto, La estrategia de la araña (1970), que lo llevó de nuevo a tomarse licencias respecto al antecedente literario, que esta vez era Tema del traidor y del héroe, un cuento de Jorge Luis Borges. El tÃtulo del film alude a lo que habrá de ocurrirle al protagonista, un hombre joven que ha decidido trasladarse a la ciudad de provincia donde han asesinado a su padre, quien fuera un lÃder de la lucha antifascista. Esa pesquisa, que obliga al personaje a internarse en su propio pasado con propósitos desmitificadores, concluirá entrampándolo en una realidad nada sencilla. Mientras tanto, los avances y retrocesos en la cronologÃa del relato desembocan en cierto hermetismo, nada favorable de cara al público. Porque Bertolucci siempre va un paso delante de nosotros, moldeando nuestras expectativas y frustrando cada uno de nuestros intentos por llegar al fondo del asunto. La pelÃcula requiere un esfuerzo de parte del espectador, es un reto permanente logrado mediante una forma artÃstica y estética absolutamente cautivadora. La música de Giuseppe Verdi, los paisajes italianos, la ciudad renacentista, los palacetes y las villas de la campiña italiana, la maravillosa fotografÃa del eminente Vittorio Storaro y la luminosidad de los planos (el objetivo casi parece cubierto con una gasa que filtra los rayos del sol) confieren al resultado un marco grandioso por el que deambulan pocos personajes, pero el conjunto consigue edificar una obra que deberÃa ubicarse entre lo mejor de su autor.

ESCÃNDALO 1: CONFORMISTA. Bertolucci obtuvo al fin una bienvenida difusión internacional con El conformista (1970), producida por Paramount, lo cual se tradujo en un generoso presupuesto y la presencia de figuras famosas en el elenco (Jean-Louis Trintignant, Dominique Sanda, Stefania Sandrelli). Ahora el director pudo descartar los ámbitos intimistas en que transcurrÃan sus primeros tÃtulos, asà como las significaciones autobiográficas, para canjearlos por una historia proveniente de una famosa novela de Alberto Moravia, de anchas dimensiones, que pasea a su personaje central por la Europa de los años 30, cuando el fascismo era una onda expansiva ya asentada en el gobierno de varios paÃses. Pero en su adaptación de Moravia, Bertolucci eliminó toda explicación o análisis de motivaciones, y omitió toda alusión a la vida del protagonista antes del momento en que por primera vez ve al chofer de la familia, hacia cuya habitación era llevado con la promesa de un revólver. En términos psicológicos, el efecto de esos cambios fue reducir la historia del protagonista a otra distinta, de corte freudiano. El resultado que Bertolucci obtuvo fue el ataque desde la izquierda, por haber mostrado al fascismo como un caso clÃnico, resultado de un trauma de adolescencia o de una homosexualidad reprimida. Pero en realidad Bertolucci resultó incomprendido una vez más, porque su pelÃcula se referÃa al conformismo en general, más que a un conformista individual.

Este último domina de todas formas la estructura del film, porque no hay una sola escena en que el protagonista no esté presente, y son sus memorias las que determinan las secuencias en que se nos muestran los acontecimientos que rodearon su vida. Pero en cambio él es dominado por el contorno. El gigantesco mármol del asilo donde su padre pronuncia la sentencia más juiciosa del film (“Si el Estado no se conforma con la libertad individual, ¿cómo puede lo individual conformarse con la voluntad estatal?â€) es un eco de los poderosos corredores de mármol de Mussolini; los falsos frisos clásicos de las paredes del burdel, o el art-déco del hotel de luna de miel en ParÃs, testimonian una decadencia similar y la pérdida de un lejano ideal. Y lo que Bertolucci ofrece al espectador es una muestra de cómo el estilo (artÃstico o intelectual) puede seducir a la inteligencia. Igualmente, la actuación de Jean-Louis Trintignant, con su dicción tensa y controlada, sus gestos medidos y su sonrisa nerviosa, esquiva maravillosamente los clisés freudianos para crear el retrato de un hombre que rehúye los favores de la fuerza en procura de ser asimilado a la solidez que la propia fuerza representa.

AsÃ, manejando al mismo tiempo resortes ideológicos y morales, y optando por definir al fascismo como enfermedad de la burguesÃa, la pelÃcula volvÃa a mostrar oscuridades en la exposición del tema, contrapuestas al vigor de varias secuencias, la exactitud de la recreación de época, el empleo del color como elemento apto para generar expresividad y belleza. Este último rasgo denotó la presencia por segunda vez consecutiva del fotógrafo Vittorio Storaro, quien continuarÃa siendo un colaborador de primera mano en la futura carrera del cineasta. En medio de todos esos elementos el espectador quedó ante el peligro de confundir belleza y verdad, apariencia y sustancia, lo cual es básico en la novela de Moravia, y Bertolucci lo capturó a las mil maravillas.

ESCÃNDALO 2: TANGO. Y después Bertolucci reencontró a Borges: “El tango es una manera de caminar en la vidaâ€, habÃa dicho cierta vez el argentino, y al italiano la definición le sugirió el tÃtulo de su nueva pelÃcula, Último tango en ParÃs (1972), una obra “malditaâ€, que primero tuvo problemas de distribución y después de su estreno condujo al autor ante los tribunales, acusado de practicar la pornografÃa y alentar la corrupción de las costumbres mediante un relato dominado “por la idea de la excitación y del desenfreno del apetito de los placeres sexuales†(esto según el fiscal que formuló la acusación en el proceso). Para Bertolucci se trataba en cambio de “describir a un hombre fascinado por la muerte, que se sirve de la perversión para llegar a ellaâ€, y de contar una historia que “pretende probar que es imposible que dos seres humanos vivan encerrados bajo siete llaves, dedicados únicamente a la animalidad: deseaba, pues, hacer una obra moralâ€, según sus propias declaraciones. El film pudo asustar a muchos censores con sus osadÃas eróticas, pero a nivel de crÃtica el caso del norteamericano viudo (Marlon Brando) que busca exorcizar el fantasma de la esposa muerta mediante una relación carnal sin lÃmites con una desconocida (MarÃa Schneider) funciona sólo a medias. Veamos por qué.

En Último tango en ParÃs todo está dispuesto para obligar al espectador a descifrar el planteo con la atención que reclaman las pelÃculas magistrales, y a las que este film se acerca algo, aunque nunca demasiado. El talento de Bertolucci como cineasta tiene una condición espectacular pero epidérmica, y eso se refleja (como antes en El conformista y más tarde en Novecento y El último emperador) en los aspectos visuales: la manera en que el director y el notable Vittorio Storaro gradúan el refinamiento cromático de la fotografÃa para bañar en colores lÃvidos los momentos desoladores y en tonos cálidos los instantes pasionales; el empleo de escenarios seductoramente apropiados, la irrealidad de ciertas calles parisinas al amanecer, la llegada y partida de trenes que acompañan otros encuentros y separaciones; la enorme pista de baile al final, donde un ridÃculo concurso de tango sirve de contraste para la crisis y la risueña procacidad de la pareja central. Hasta las penumbras del apartamento vacÃo otorgan un sesgo onÃrico y un borde de sugestión teatral a esa relación enardecida. A todo eso sumemos una vez más el absoluto dominio de la cámara, en largos enfoques y travellings sorpresivos, y la memorable banda sonora de Gato Barbieri, inspirada por el tema que se narra en el film.

Pero lo que Bertolucci vuelca por fuera es más efectivo que lo que se desliza por dentro. A diferencia de Bergman o Visconti, Bertolucci no era un dramaturgo, lo cual impidió que el film revelara una total inteligencia de planteos, una sutileza de trazo, una penetración observadora, una fineza de insinuaciones que iluminaran las ideas que debieron fluir naturalmente de los hechos. Debido a esa dificultad Bertolucci allanó los caminos del espectador para que se entienda claramente lo que querÃa comunicar, y por eso de a ratos incurre en algún episodio forzado, como todo lo que tiene que ver con el paralelismo de Brando con su vecino Massimo Girotti, personaje colocado como referencia al desdoblamiento burgués de Brando en su vida matrimonial. Bertolucci pareció sentirse tan inseguro de su forma de comunicarlo que en determinado momento reforzó la idea con una explicación verbal que liquidaba el aire metafórico del episodio y demostraba una falla notoria de guión, que en lugar de acceder al elusivo territorio de la poesÃa se sumergÃa en la digresión verbal.

Pese a ello debe reconocerse que aún sobrevive el impacto cuando Bertolucci se empeña en ser revulsivo, e incorpora diálogos de una brutalidad y un alcance demoledor que el paso del tiempo aún no ha logrado mellar. En cambio, en aspectos mucho más emblemáticos sà se puede descubrir la tiranÃa del tiempo: las referencias al Partido Comunista, el enfoque de una juventud errática, el uso de las minifaldas, la visión de un ParÃs caleidoscópico y lisérgico. El resultado, objetivamente hablando, es respetable aunque nada magistral.

ESCÃNDALO 3: NOVECENTO. De ese drama de cámara, sobre el que llovieron los escándalos, las interpretaciones freudianas y la censura (en Uruguay se conoció recién doce años después de su estreno mundial), Bertolucci giró al vasto friso campesino de Novecento (1976), una visión de la historia italiana a lo largo del siglo bajo la óptica marxista. Como el relato se estructuraba en torno a las cuatro estaciones, la filmación demandó un año entero y redundó en cinco horas y 20 minutos de pelÃcula. Su anécdota acompañaba el devenir de dos familias campesinas de opuesta extracción social (terratenientes unos, trabajadores otros) y dentro de ella tiene cabida la amistad de dos hombres (Robert De Niro, Gérard Depardieu) pertenecientes a cada una de las familias, nacidos el mismo dÃa y que a pesar de todo no han de traicionar un vÃnculo forjado en la niñez, cuando ciertas diferencias poco cuentan. Mientras tanto, la región de Emilia-Romagna asiste a la muerte de los viejos patriarcas Burt Lancaster y Sterling Hayden, los primeros intentos de sindicalización obrera, la llegada de los villanos fascistas liderados por Donald Sutherland, la Segunda Guerra Mundial y por último la liberación. La pelÃcula sin duda alguna debe ser criticada por el manejo de estereotipos, que una vez más vienen a proyectar sombras sobre la sutileza de Bertolucci-dramaturgo, pero hay que reconocer que resulta imposible permanecer inmune al aliento épico de ese fresco histórico y social, a la permanente belleza visual y auditiva que depara, y a varios tramos en los que el autor sabe jugar legÃtimamente con la emotividad.

En Novecento Bertolucci domina el oficio formal, mueve la cámara con bienvenida soltura, aprovecha los oros, verdes y castaños del paisaje, y dirige con mano solvente a todo el elenco. Ese tesón alcanza incluso para convertir una larga secuencia de casi media hora (la boda de Robert De Niro con Dominique Sanda) en un modelo de sabidurÃa, porque durante la celebración se cruzan por lo menos cuatro lÃneas de fuerza: la novia emancipada que abandona la mansión campestre, el rebelde Depardieu que asoma a la fiesta de lejos, el villano Sutherland que comete una salvajada a pocos pasos, un grupo alarmado en busca de un niño desaparecido. Y sobre el final del episodio las lÃneas se unen con impecable sentido de continuidad. Esa riqueza de composición se repite al final, cuando después del juicio al padrone la cámara lo registra junto al lÃder comunista peleando en el campo, mientras el guerrillero adolescente es desarmado y abofeteado por un oficial y los campesinos se alejan arrastrando una enorme bandera. En ese momento el público puede reconocer sintéticamente la evolución polÃtica italiana de posguerra, concentrada en una sola toma desde la cámara que se aleja hacia arriba hasta abarcar un enorme territorio. Apoyada en esas premisas visuales, Novecento es recorrida por un oscuro soplo de melodrama mediterráneo, de nÃtida raÃz viscontiana, en el cual importa la vistosa piel del film, pero también la vehemencia de conductas y los rencores y crÃmenes que van surgiendo como prolongación de un sombrÃo mar de fondo.

BAJONES. Si los análisis marxistas estuvieron a la orden del dÃa en Novecento, Bertolucci otra vez le pasó la cuenta a Freud en La luna (1979), donde se muestra la difÃcil relación materno-filial entre una divorciada diva de la ópera (Jill Clayburgh) y su hijo adolescente, según un anecdotario que pasa por la adicción del muchacho a las drogas y una experiencia incestuosa que parece mejorarlo todo, hasta conducir la pelÃcula a un enormemente fallido final feliz. Bertolucci no consiguió aquà sublimar los tonos melodramáticos del asunto, y quedó preso de ellos. Es poco lo que restó detrás de la prolijidad formal y la sensacional labor de Jill Clayburgh, siendo vana cualquier búsqueda de profundidad en el planteo de fondo.

Algo parecido volvió a ocurrirle en La tragedia de un hombre ridÃculo (1981), una segunda decepción. Que la Italia de hace 40 años era vÃctima de la confusión, del oscurantismo, de la ausencia de referencias polÃticas claras que permitieran saber en todo momento dónde y cómo se hallaba el enemigo es algo indiscutible, pero que ello se limite a la tragedia de un fabricante de quesos (Ugo Tognazzi) que ante el secuestro de su hijo entra en una ambigua red de relaciones que no alcanza a entender nunca, resulta en cierto modo obvio. Bertolucci mantiene el suspenso de la identidad de los culpables, pero la crisis que el personaje vive con su nueva situación (la del dolor, la ruina, la sorpresa de hallarse ante un hijo al que no entiende y una mujer a la que ignoraba) no está desarrollada con profundidad. Para mayor mal la pelÃcula carece de la capacidad de fascinación de otros tÃtulos anteriores del autor: las imágenes aquà son planas, aunque reflexionándolas luego se encuentren en ellas intenciones complejas. Pero el error radica en que  nunca acaban de florecer.

Y tampoco funcionaron las cosas en Refugio para el amor (1990), basada en El cielo protector de Paul Bowles, novela ambientada en Tánger. Allà llega un desgastado matrimonio estadounidense (Debra Winger, John Malkovich), acaso en búsqueda de emociones que puedan darle nuevos impulsos, acompañados de un amigo común, un dilettante sin mucho que hacer en la vida (Campbell Scott). El contacto con nuevos horizontes y muy antiguas culturas produce sacudones en el trÃo, cuyos integrantes aprenden sobre la marcha la inutilidad de ciertos oasis (el sexo) y la conveniencia de procurar renovaciones más interiores. Lenta y aquejada por monólogos que establecÃan la imposibilidad de desligarse de la fuente literaria, la pelÃcula desnudó una vez más la ausencia de tacto dramático en el cineasta. De todas formas, entre estas dos últimas experiencias se habÃa ubicado el film más exitoso y multipremiado del director

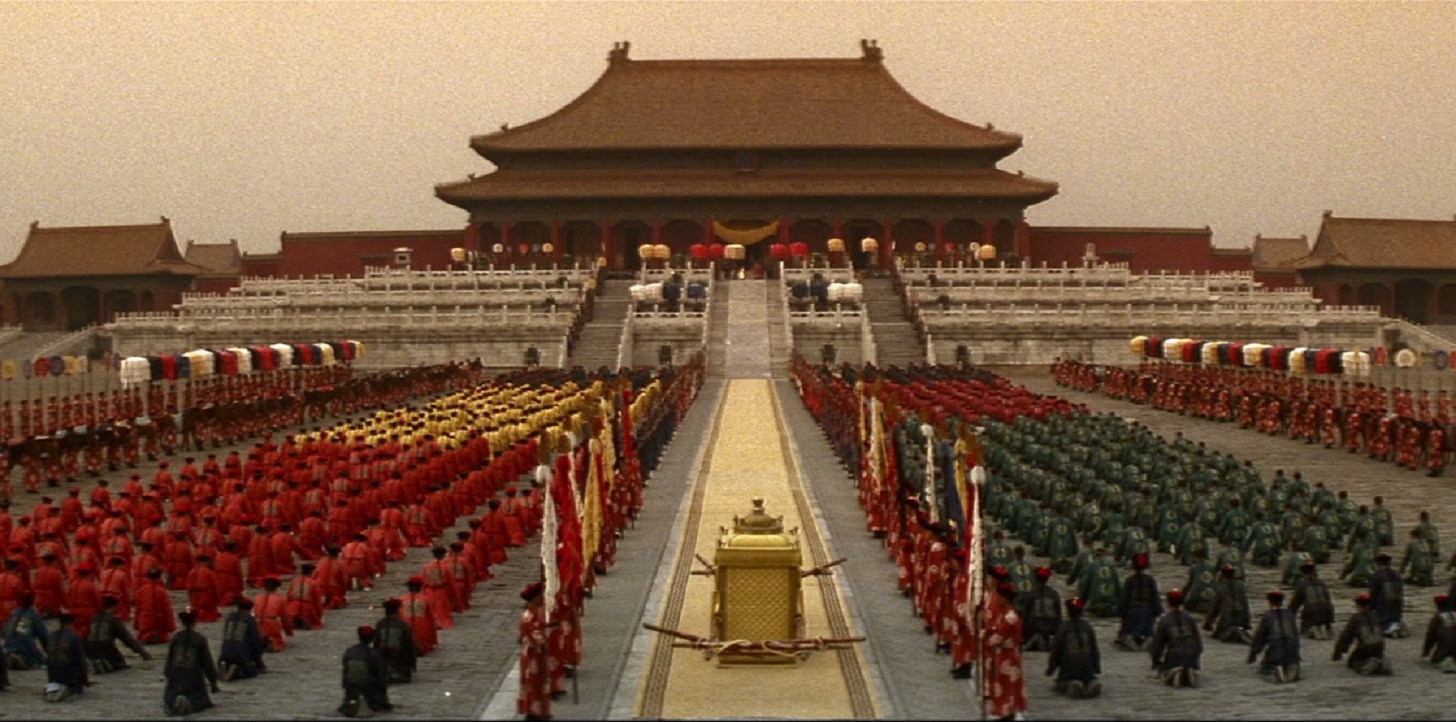

ESPECTÃCULO. En 1987 El último emperador, además de coronarlo con el Oscar, sirvió para restituir a Bertolucci en territorios sobre los que ha demostrado poseer mejor manejo. El film abordó la azarosa vida de Pu Yi, el último emperador chino, alguien que primero fue obligado a retroceder ante los avances de la República, aceptó ser confinado a los lÃmites de la Ciudad Prohibida, luego fue manejado como tÃtere por los japoneses en el imperio satélite de Manchukuo, fue hecho prisionero por los soviéticos al término de la guerra y entregado a los comunistas de Mao, lavó letrinas en prisión, fue liberado a tiempo para asistir a la Revolución Cultural y murió como jardinero de su propio palacio sin que nadie lo advirtiera, aceptando ese anonimato como la mejor vÃa hacia el encuentro con su verdadero destino.

Todo lo que tenÃa que ver con el impacto visual, con la recreación de los esplendores imperiales primero, los crepúsculos decadentistas más tarde y una etapa final que conecta la dura época del encierro carcelario y luego la posibilidad de poder caminar por las calles, se enmarcó en lujos de escenografÃa y vestuario que delataron un plan de producción de costos millonarios. Es asà que Bertolucci supo vencer la resistencia del gobierno chino para que se le permitiera filmar en la Ciudad Prohibida y en los lugares auténticos citados por el relato biográfico. Pero además era apreciable el uso del color (los dorados del inicio, los claroscuros intermedios, el gris de los años de prisión, la luz que baña el final) como subrayados del planteo, certificando una vez más las notables dotes de iluminador de Vittorio Storaro. Y a todo ello debe sumarse la efectividad de varias soluciones plásticas, como aquella en que el emperador niño accede a un primer contacto con sus cortesanos, envuelto en los pliegues de una larga tela amarilla, o la danza de los Guardias Rojos en torno al flamear de una gran bandera, que recuerda una escena similar en Novecento.

Sólo que la pelÃcula no exhibe la misma firmeza cuando debe retratar interiormente al protagonista, enfatizando los cambios psicológicos que marchan a la par de todas las variantes externas, hasta culminar en el anciano que acata con secreta complacencia sus labores de jardinero. Esa riqueza interior del personaje se le fuga a Bertolucci entre la densidad del anecdotario y los vastos habitáculos reales, con lo cual el resultado pagó tributo a la necesidad de impactar al espectador, en lugar de hacerlo participar de una realidad individual de cambiantes facetas. Claro está que, como no hay caÃdas de ritmo y la narración (que dura 165 minutos) posee muchas alternativas que atan firmemente el interés de quien la contempla, difÃcilmente uno llegue a despreocuparse de lo que ocurre en pantalla. El film (muy hermoso aunque epitelial) cumplió con el espectáculo, aunque dejó resueltas a medias otras posibilidades: antes que el Ãntimo y convulsivo drama de un hombre, o una reflexión sobre la soledad de los poderosos, El último emperador fue una fulgurante y conmovedora cabalgata por la historia de un paÃs enigmático. A ello hay que sumar un elenco casi totalmente oriental, en el cual el protagonista John Lone cumplÃa una labor correcta y la joven Joan Chen tenÃa momentos muy solventes, mientras el extraordinario Peter O’Toole paseaba su mÃtica personalidad en un rol que le caÃa como anillo al dedo.

ORIENTE FALLIDO. Para mucho espectador pudo resultar una sorpresa la presunta conversión de Bertolucci al budismo, aunque socarronamente Homero Alsina Thevenet llegó a decir que quien creyó durante años en el Partido Comunista italiano podÃa terminar creyendo en cualquier cosa. Hay problemas graves cuando lo mejor que puede decirse de una pelÃcula es que está filmada en hermosos paisajes de Nepal y Bután: dramáticamente El pequeño Buda (1994) era tan ingenua, tan plana, tan diáfana que el interés se agotaba a los quince minutos de proyección. Bertolucci cometió un error mayúsculo de concepto al apelar a despliegues de superproducción para envolver una enseñanza basada en el máximo ascetismo: consiguió asà un film que era la perfecta negación de lo que postulaba. Algo a todas luces imperdonable.

INTIMISMOS. Por suerte después del terrible traspié Bertolucci aprendió la lección. En Belleza robada (1996) volvió a sus raÃces italianas y a una anécdota contemporánea, sobre la experiencia vital de una joven estadounidense (Liv Tyler) que descubre su independencia en la región toscana y se vincula a un intelectual británico mortalmente enfermo (Jeremy Irons). Belleza robada es un film apasionado, perturbador y bastante erótico. Los temas son los mismos que Bertolucci siempre tocó (el deseo de amar, las pasiones, la madurez, la pérdida de la inocencia) pero tratados de tal forma que no nos importa volver a verlos, porque es una pelÃcula dedicada a todos aquellos que todavÃa creen que el amor siempre es bello. En el film sobre la espectacularidad prima el detalle, la interpretación de la sociedad, el desciframiento de códigos secretos e innombrables de las familias. Bertolucci investiga sobre sà mismo y sobre su cine, resuelve el film sin más artificios que los necesarios y hace del conjunto un todo verosÃmil: unas cuantas pinceladas de poesÃa, una fotografÃa detallista en la que es más importante la naturaleza de la luz que lo que se ilumina, actores contenidos que hacen de sus miradas el centro de su munición interpretativa, y unos envolventes diálogos que provocan al espectador sensaciones hipnóticas. Aunque Belleza robada tiene una idea poco original, el estilo y la narración la convierten en una interesante forma de contemplar valores como la virginidad y el descubrimiento de la paternidad. Siendo pilares de cualquier telenovela, esconden aquà una excelente manera de transmitir consistencia cinematográfica.

Más provocativa, igualmente intimista aunque lograda a medias, Cautivos del amor (1999) abordó la relación amorosa entre una sirvienta africana exiliada (Thandie Newton) y un pianista (David Thewlis) que vive recluido en su mansión romana. Dijo Bertolucci que ésta era una pelÃcula que trataba de responder a sus preguntas sobre el futuro del cine, y eso se nota porque nada más empezar se percibe un predominio de las imágenes sobre el texto. Se procuró que todos los objetos adquieran la fuerza que las palabras no iban a emplear. La elección fue en principio acertada, porque se buscó el contraste (los niños mutilados con los que suben al árbol, la paliza al profesor con la mirada desafiante del militar que protege al grupo que coloca carteles electorales en una plaza), y habrÃa sido un ejercicio fascinante si Bertolucci hubiera seguido por ese camino, manteniendo además la intensidad de las imágenes. Sigue hasta el final el cuidado por el sonido y la imagen, pero tan pronto la acción abandona Ãfrica la historia comienza a perder peso. Bertolucci cuenta una historia de amor que pide a gritos una serie de diálogos que nunca llegan. Prefiere que sean el piano de Thewlis y la radio de Newton los que hablen. La opción pudo ser válida si de definir a los personajes se tratase, pero resulta insuficiente si se pretende que la relación entre ellos avance hacia algún lugar determinado.

Esos dos films no tuvieron estreno en Uruguay, donde en cambio sà pudo verse Los soñadores (2003), ambientada en ParÃs en los candentes dÃas de Mayo de 1968. Una chica (Eva Green), su hermano (Louis Garrel) y un amigo estadounidense (Michael Pitt) quedan solos en un apartamento, inventan sus propias reglas, experimentan con sus emociones y su desatada sexualidad, y desarrollan una serie de juegos psicológicos cada vez más absorbentes y riesgosos. Ellos creen estar haciendo su propia revolución, pero nada resultará demasiado fácil. Bertolucci retornó a su inicial inspiración sesentista, confirmando rasgos de inconformismo y desazón frente a la sociedad en que vivÃa. En su momento pareció una suerte de testamento artÃstico, porque la pelÃcula dejaba la sensación que el cÃrculo de su obra se cerraba y, queriendo o sin querer, despertaba con ella nuevas perplejidades y alentaba otros debates.

Pero el futuro tendrÃa la última palabra, porque cuando todos pensábamos que el cineasta se habÃa retirado volvió con Tú y yo (2012), tampoco exhibida en Uruguay, que narra la historia de Lorenzo, un adolescente solitario diferente a los demás. Se dispone a engañar a sus padres y saltarse un viaje escolar para esconderse en el sótano de su casa y evitar asà los conflictos y presiones habituales para que se comporte como un adolescente normal. Pero la llegada inesperada de su hermanastra Olivia lo cambiará todo. En esta ocasión hallamos un Bertolucci apegado al minimalismo más extremo, claramente relacionado con su limitación fÃsica (los últimos años de su vida permaneció en silla de ruedas). Su enfermedad probablemente contribuyó a la materialización de un universo donde su mirada de artista se enfoca hacia adentro y no hacia afuera, porque aquà el conflicto no gira en torno a la sociedad o la polÃtica, sino a la psiquis y la relación entre la superación personal, el cambio y el aislamiento. Sin duda alguna no es su mejor film, pero se agradece el aire casero e intimista que lo rodea.

En retrospectiva, la muerte de Bernardo Bertolucci permite apreciar una filmografÃa que, ya clausurada, supo avanzar desde un macrocosmos donde las vicisitudes de sus personajes estaban condicionadas por el contexto sociopolÃtico, hasta un cine concebido desde anécdotas cotidianas donde no sucede nada extraordinario, pero en el cual se construye un pequeño universo lleno de matices y detalles, que se acerca con rabiosa intensidad a la vida misma. Aún con sus desniveles entre forma y contenido, el cine de Bernardo Bertolucci se va a extrañar.