Por Amilcar Nochetti. Miembro de la Asociación de CrÃticos de Cine de Uruguay (filial Fipresci)

ACERCAMIENTO. Quien mejor definió a la novelista Patricia Highsmith (1921-1995) fue el británico Graham Greene, creador de torturas psicológicas similares a las de su colega estadounidense. Sólo que en él esas torturas estaban ocasionadas por aquello que sentÃa como un continuo pecado, producto de su complejo de culpa, tÃpicamente católico, mientras que en su colega femenina las raÃces eran muy diferentes. Pero Greene dijo en cierta ocasión, sin equivocarse: “Uno no cesa de releer a Patricia Highsmith. Ha creado un mundo original, cerrado, irracional, muy opresivo, donde no penetramos sino con un sentimiento personal de peligro, y casi a pesar nuestro, pues tenemos enfrente un placer mezclado con escalofrÃo, el que nos provoca darnos cuenta que escribe sobre los seres humanos como una araña lo harÃa sobre las moscasâ€.

Â

La obra de Patricia Highsmith se compone de veintidós novelas (cinco de ellas reunidas en torno a la “saga Ripleyâ€), nueve libros de cuentos y dos ensayos, entre 1950 y 1995. De ellas se realizaron diecisiete pelÃculas que adaptan trece novelas, más una claramente inspirada en su literatura. El origen de ese cine se explica desde la propia obra de Patricia, corroborando que en su caso literatura y cine van de la mano. Lo de la araña y la mosca es muy certero, porque en Highsmith hay desapego a la hora de describir los crÃmenes humanos, pero la frialdad con que persigue las raÃces de esos actos sugiere claramente el anhelo sigiloso de la araña, mientras registra las miserias de los hombres como harÃa un entomólogo: con curiosidad y sin emoción. El resultado es inquietante, porque en forma permanente cruza la lÃnea que separa el bien del mal, revelando la fragilidad de la frontera, y llevando al lector en el viaje, haciéndolo empatizar con lo ilógico, lo irracional y lo caótico, e instándolo a descubrir que nada de eso le resulta tan ajeno, que puede entender al criminal, al loco, al retorcido. Y algo más inquietante aún: que podrÃa serlo él mismo.

No es de extrañar entonces que, en vida, ni ella ni su obra fueran populares en Estados Unidos y, por ende, tampoco el cine que inspiró. Highsmith desobedecÃa los códigos del policial, en los que la corrección moral está rigurosamente respetada, por eso el lector no se siente seguro con ella. Como dijo una vez: “El trasgresor puede triunfar o ser atrapado por la justicia, pero se tiene la sensación que el orden es impuesto por la intervención de la suerte o las circunstancias, no porque los personajes vivan en un mundo racional gobernado por Diosâ€. En realidad, su literatura tiene mucho más de Dostoievski que de la serie negra, a la cual los editores -por motivos espurios- se empeñan en vincularla. Pero su obra y las pelÃculas que en ella se inspiran, se entienden mejor conociendo a la autora.

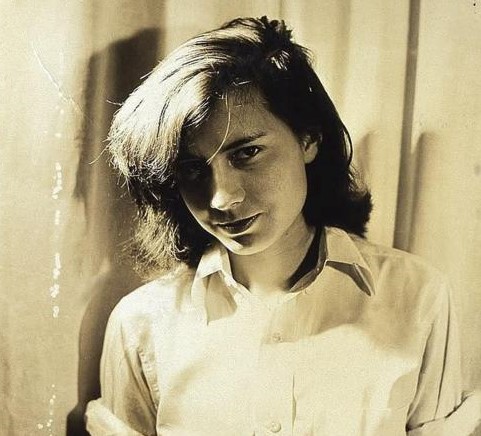

¿QUIÉN Y CÓMO ERA PATRICIA? Sobre su vida y su personalidad se supo poco hasta 2003, cuando se editó la biografÃa de Andrew Wilson Beautiful Shadow, la cual establece un tópico que en su caso fue real: tuvo una vida desgraciada. El biógrafo tuvo acceso a su diario Ãntimo, que la autora llevó religiosamente durante toda su vida. Patricia mantuvo una distancia huraña con el mundo, al que sólo salÃa para promocionar sus novelas. Las fotos la mostraban vieja, seca, descuidada, al estilo Marguerite Duras. Se sabÃan sólo tres cosas de Patricia: 1) era lesbiana; 2) habÃa nacido en Texas; y 3) desde los años 60 vivÃa en Europa. El retrato que ofrecen esos diarios estará al alcance del lector este año, en lo que puede considerarse una traición a la intimidad de la novelista, a cambio de conocer en forma mucho más profunda y sofisticada su vida y sus pensamientos.

Patricia Highsmith nació en Fort Worth, Texas, el 19 de enero de 1921, con el nombre de Mary Patricia Plangman. Era hija de Jay Bernard Plangman y Mary Coates, que se habÃan divorciado nueve dÃas antes de su nacimiento. Dos datos tempranos permiten entender la visión del mundo y la gente que tendrÃa Patricia: no conoció a su padre hasta los doce años, y su madre intentó interrumpir el embarazo tomando aguarrás. Más maternal fue su abuela Willi Mae, con la que vivió durante su infancia. Esa mujer le enseñó a leer a los cuatro años, y desde entonces “tuve un amor fÃsico por la palabra escrita. Mientras leÃa, a menudo ponÃa el diario cerca de la nariz para respirar el aroma de la tintaâ€. En 1927 su madre y ella se fueron a Nueva York con su padrastro Stanley Highsmith, por quien Patricia sintió odio inmediato. Recuerda haber tenido repetidas fantasÃas sobre asesinarlo cuando tenÃa ocho años: “Aprendà a vivir con un odio homicida y opresivo muy temprano, y aprendà a sofocar también mis emociones más positivas. Todo eso probablemente causó mi propensión a escribir sanguinarias historias de muerte y violenciaâ€.

En la escuela era tÃmida y su acento tejano la delataba como extranjera en Nueva York, pero a los nueve años experimentó una revelación: leyó La mente humana del Dr. Karl Menninger, obra de divulgación psiquiátrica que se ocupaba de lo que por entonces se llamaban “conductas desviadasâ€. Lo que le atrajo del libro fue el rechazo de Menninger del concepto de normalidad. Allà leyó: “Es la ignorancia la que hace a la gente pensar en lo anormal sólo con horror, y les permite permanecer tranquilos en la proximidad de lo normal, como promedio y mediocre. De seguro, cualquiera que aspire a algo es a priori anormal.†Ella se sabÃa diferente y respiró más tranquila al absorber ese concepto. El libro le venÃa a mostrar que, tras apacibles fachadas, se esconden contradicciones y deseos perversos. Más tarde dirÃa: “No puedo pensar en nada más apto para poner la imaginación en movimiento que la idea o el hecho que cualquiera que pasa a tu lado en la calle puede ser un sádico, un ladrón compulsivo, incluso un asesinoâ€.

La entrada en la universidad fue para Patricia la mejor forma de desprenderse del clima opresivo de su casa. Su madre le insistÃa en que fuese “normalâ€. Se cuenta que ya a los catorce años le preguntó: “¿Vos sos una “lesbiâ€? porque te estás empezando a comportar como talâ€. Luego escribirÃa en su diario cómo ese comentario vulgar y estremecedor la hizo sentir más rara e introvertida: “Me pareció como los que se hacen en la calle, del tipo ‘¡mirá ese jorobado! ¿no es gracioso?’ pero yo no era una lisiada en la calle, sino su hijaâ€. Patricia no tenÃa un pelo de tonta, e Ãntimamente sentÃa que poseÃa una esencia masculina escondida bajo su cáscara femenina. Un adivino le habÃa dicho a su madre: “Usted tiene un hijo. No, perdón, una hija. Debió ser un niño, pero es una hijaâ€. Y era asà como se sentÃa. Hallaba emocionantes las relaciones con las mujeres, pero no era fácil en esa época reconciliarse con una inclinación a la que se consideraba una enfermedad. El propio Menninger clasificaba el lesbianismo como “perversión del afecto y el interésâ€, ubicándolo a la par del fetichismo, la pedofilia y el satanismo. Patricia lo vivÃa con culpa, pero al independizarse decidió investigar. En su diario describe en detalle su despertar sexual, relatando con brutal franqueza sus relaciones con muchas mujeres. ReconocÃa que esa vorágine le hacÃa mal, pero se sentÃa incapaz de resistirla, por lo que se juzgaba a sà misma como una pervertida, aunque su timidez lograba que en sus citas se quedara callada y confusa. Pero la cara que mostraba al mundo no tenÃa rastros de sus tormentas interiores. SabÃa lo que querÃa hacer con su vida y lo que querÃa ser. Era muy buena en pintura y escultura, pero tenÃa claro que lo suyo era la literatura. Para ella escribir era ordenar la experiencia en su cabeza. Eso le atraÃa porque podrÃa encauzar su vida, que era caótica.

INTIMIDAD. La publicación de sus diarios Ãntimos en 2021 detallará mucha cosa sobre su vida, en especial un amplio abanico de encuentros y relaciones sexuales que retratan a una mujer áspera y tumultuosa. Narra un encuentro sexual fallido con el escritor Arthur Koestler como un “episodio miserable y tristeâ€. Ataca la sexualidad reprimida de la época con una descripción del hombre americano, que “no sabe qué hacer con una chica cuando la tiene. No está realmente deprimido o inhibido por el control del puritanismo: simplemente no sabe qué hacer en la situación sexualâ€. También apunta su amor por sus propios personajes: “¿Qué mejor cosa se puede hacer que dedicar lo mejor de mi fuerza a su creación dÃa a dÃa? Y por la noche, estar exhausta. Quiero pasar todo mi tiempo, todas mis noches con ellosâ€. En otro pasaje describe cómo se obsesiona sexualmente con una mujer, cómo la sigue hasta la casa y cómo eso le despierta reflexiones sobre el amor y el crimen, porque “matar es una forma de hacer el amor, es una forma de poseerâ€.

Y aquà hay que volver a Graham Greene, que la entendió como pocos. Para él Patricia fue “la poeta de la aprensión, que creó un mundo sin lÃmites morales. Es increÃblemente moderna porque habla a la irracionalidad: era una lesbiana que odiaba a las mujeres, y era polÃticamente incorrecta, porque ciertamente nunca fue abanderada del movimiento feminista. PodÃa ser una mujer monstruosa, violenta y muy desagradableâ€. Según lo que se sabe de los diarios, de los que el New York Times ya ha revelado fragmentos, Patricia era una mujer con un pensamiento de encaje imposible al dÃa de hoy: era antisemita y misógina, odiaba a mujeres y hombres, y nunca se preocupó en ocultarlo. Según la editora Anna von Planta, “la idea es mostrar cómo Patricia se convirtió en Patricia Highsmith, y que ella cuente con sus propias palabras su vida, pensamientos, preocupaciones, y la creación de su obraâ€. Quienes están en contra de la publicación se remontan a una carta suya de 1940, donde escribió: “Ningún escritor traicionarÃa su vida privada, porque serÃa como mostrarse al desnudo en públicoâ€.

Â

Esté bien o mal publicar sus diarios, lo que ya se sabÃa es que su iniciación en la literatura se remonta a 1946, cuando se mantenÃa como redactora de guiones para comics y por primera vez prestó atención a los caracoles. Paseaba por un mercado cuando vio dos, unidos en un raro abrazo. Se los llevó a su casa, los puso en una pecera y los observó desarrollando una actividad que parecÃa ser sexual. Decidió describirla paso a paso, y en base a esa experiencia escribió su primer cuento, El observador de caracoles, que su agente literario juzgó “demasiado repugnante para mostrar a los editoresâ€. Enterada de eso, los adoptó junto a sus mascotas preferidas, los gatos, porque “los caracoles me dan una especie de tranquilidadâ€. Ya en sus primeros cuentos se nota su predilección por lo extraño. No tenÃa interés en escribir sobre la salud, la felicidad o la gente equilibrada, porque para ella la satisfacción equivale a estupidez. En su opinión la locura, en lugar de ser normalizada, deberÃa ser celebrada: “Me gusta la gente en la que las luchas internas son visibles. Por eso simpatizo con los delincuentes, me resultan muy interesantes, a menos que sean estúpidamente brutales. Pero desde un punto de vista dramático son atractivos, porque al menos durante un tiempo son activos, libres de espÃritu, no se doblegan ante nadie. En un mundo en el que la mayorÃa de las personas intentan ser idénticas a las demás, los psicópatas y neuróticos se atreven a ser ellos mismosâ€.

Fue por entonces que le editaron su primera novela, Extraños en un tren (1950), donde aparece en primer plano uno de los asuntos fundacionales de toda su posterior literatura: cualquier persona es capaz de asesinar. Hacerlo es puramente cuestión de circunstancias. El éxito de este primer libro, elegido por Alfred Hitchcock para ser llevado a la pantalla, y el suceso que obtuvo la pelÃcula (Pacto siniestro, 1951), decidieron el futuro de Patricia que, de la noche a la mañana, con apenas 29 años de edad, se convirtió en una novelista mundialmente conocida. También por esos años intentó convertirse en alguien “normalâ€. Se comprometió con un escritor inglés y realizó una terapia para encauzar su preferencia sexual. Durante meses osciló entre un deseo desesperado por casarse y la certeza que si lo hacÃa no sólo lo destruirÃa a él, sino también a sà misma. Cuanto más pensaba en el matrimonio, menos le gustaba: “Lo doméstico me repelÃa, y la idea de una vida de bebés, cocina, sonrisas falsas, vacaciones, cine y sexo, en especial lo último, me desagradabaâ€. La terapia no logró volverla heterosexual, pero tuvo un resultado imprevisto. Para poder afrontar sus gastos se empleó en el departamento de juguetes de la tienda Bloomingdale’s, y allà se inspiró para escribir una novela sobre un amor lésbico. Una tarde entró a la tienda una mujer elegante envuelta en un tapado de piel. El encuentro duró pocos minutos, pero tuvo un efecto dramático en Patricia. Luego de atenderla se sintió “muy rara y un poco mareada, al borde del desmayo, y al mismo tiempo exaltada, como si hubiese tenido una visiónâ€. Al volver a casa escribió el argumento de El precio de la sal, publicada en 1952 con el seudónimo Claire Morgan, y reeditada con su nombre recién en 1990 como Carol.

El libro parecÃa una confesión autobiográfica. Carol amalgama todas las cualidades que Highsmith admiraba en la mujer: cabello rubio, ojos grises, graciosa, elegante, femenina y con la inaccesibilidad de una diosa. El otro personaje es una versión más joven e ingenua de sà misma. La novela es menor, pero tuvo algo muy original: la historia homosexual terminaba en final feliz. En esa época eso era una novedad, porque en Estados Unidos la ira de Dios castigaba a los trasgresores. Además, ese final optimista era sorprendente considerando el clima de miedo que existÃa con un maccarthysmo que habÃa encauzado una caza de brujas dirigida inicialmente contra los comunistas, pero que pronto incluyó a los homosexuales. También era irónico que Highsmith hubiese escrito una historia donde el amor triunfaba, cuando ella sólo conocÃa la frustración. Para Patricia la naturaleza del amor es ilusoria, su esencia es “imaginación, porque está todo en los ojos del espectador. Nada que ver con la realidad. Cuando estás enamorado estás en estado de locuraâ€. Sin embargo, lo perseguÃa como si creyera en él: como muchos románticos, ella era promiscua de a ratos, pero ese saltar de cama en cama indicaba una búsqueda infinita del ideal.

Y a partir de ese momento ya nada ni nadie la paró en su vida y en la literatura. Su tercera novela, El cuchillo (1954), es un tenso retrato de obsesiones enfermizas, algo frecuente en futuros grandes libros: Mar de fondo (1957), Ese dulce mal (1960), Las dos caras de enero (1961), El grito de la lechuza (1962), La celda de cristal (1964), Rescate por un perro (1972) y El diario de Edith (1977). En forma paralela logró inesperado éxito con la saga dedicada al estafador Tom Ripley, iniciada en El talentoso Mr. Ripley (1955) y continuada en La máscara de Ripley (1970), El juego de Ripley (1974), Tras los pasos de Ripley (1980) y Ripley en peligro (1991). Ninguna de esas novelas tiene la profundidad de las anteriores, pero fueron un notable éxito de ventas, y en forma injusta es por ellas que hoy más se recuerda a la autora. Pero aún en esas novelas comerciales Patricia exploró el sentimiento de culpa y los efectos psicológicos del crimen sobre los asesinos. Pese a la popularidad de sus obras, Highsmith pasó la mayor parte de su vida sola. En 1963 se trasladó a East Anglia (Reino Unido), luego vivió en Francia, y por último en una aislada casa en Locarno (Suiza), cerca de la frontera con Italia.

ENTENDER A PATRICIA. La saga de Ripley cimentó su fama como autora perversa. Su literatura refleja un fastidio por la moralidad, pero el tema le preocupaba, y se describÃa como una novelista que encontraba el asesinato muy bueno para ilustrar los problemas éticos. Su obra es potente porque muestra las fuerzas terribles que habitan en los hombres, y a la vez documenta la banalidad del mal. También opinaba que habÃa mucha falsedad en las exigencias de una literatura edificante: “La pasión del público por la justicia me resulta aburrida y artificial, porque ni a la vida ni a la naturaleza les importa que se haga o no justicia. El público en general quiere ver el triunfo de la ley, y al mismo tiempo gusta de la brutalidad, pero cuando está del bando bueno. El héroe puede ser brutal, sin escrúpulos sexuales, puede pegar a las mujeres y seguir siendo héroe, porque se supone que persigue algo peor que él mismoâ€. Patricia pone al lector en una posición incómoda, enfrentándolo a su propia ambivalencia, porque en su universo el asesinato puede ser horrible, pero también algo nacido de una necesidad psicológica. Está descrito de forma tan lógica e imparcial que el lector es inducido a creer que es parte de la conducta normal. Patricia escandalizó con su obra, pero ella se defendÃa diciendo que reflejaba la realidad: “He leÃdo que sólo el 11% de los asesinatos se resuelven, asà que pienso: ¿por qué no escribir sobre unos pocos personajes que están libres?â€. Era un tema espinoso.

Otro asunto complicado fue la forma en que encaró a la mujer en su obra: “Sin las mujeres no habrÃa calma, reposo ni belleza en la vida, pero la idea que una relación mejore la existencia es una falsedadâ€. Lo dijo en 1948, y fue una premonición, porque sus vÃnculos amorosos fueron tormentosos o no correspondidos. La única vez que entabló una relación pacÃfica no soportó mucho tiempo: “Era demasiado fácil, confortable y segura para mÃâ€. Aunque dijo que su obra era un monumento dedicado a la mujer, en sus novelas éstas no son muy dignas de ser amadas. No suelen ser protagonistas, no son asesinas y pocas veces son asesinadas, pero son el detonante de los crÃmenes. La opinión que tenÃa de las mujeres era mala: “La mayorÃa son trepadoras, dependientes, quejosas y manipuladorasâ€, dijo en 1975. En su vida privada tendÃa a embellecer el pasado, fantaseando con el retorno de sus amantes perdidas. ParecÃa estar enamorada de la idea de la mujer, y no de mujeres reales: “Es obvio que mis enamoramientos no son amor, sino la necesidad de unirme a alguien. Pero esas uniones me dejan más desamparada. El amor puede ser reducido a una desequilibrada ecuación: por un lado, dÃas de exquisita felicidad del inicio, por otro el inevitable infierno finalâ€. Consciente que se ligaba con mujeres que la dañaban y que le era imposible convivir con nadie, se refugió en la fantasÃa.

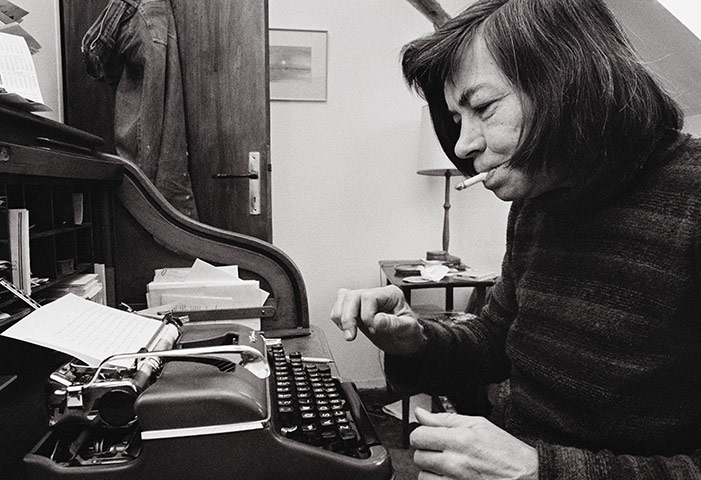

Cuando era cincuentona su belleza fÃsica hacÃa tiempo se habÃa evaporado. Fumaba una cajilla y media de Gaulois sin filtro al dÃa, y empezaba a beber antes de desayunar. Se volvÃa cada vez más retraÃda. El contacto con la gente la dejaba agotada. El trabajo se convirtió en la única cosa importante o disfrutable. Una joven periodista inglesa que habÃa sido su amante declaró que su simbiosis con su arte era tal que “si miras sus personajes, verás que ellos son ellaâ€. Cuando la conoció Ãntimamente, huyó horrorizada: “Era una ser extremadamente desequilibrado, hostil, misántropo, totalmente incapaz de cualquier tipo de relación, no sólo de las Ãntimasâ€. Siguió empero admirándola como novelista: “Su escritura la salvó. Ella sabÃa que eso estaba entre ella y la locura. Si no hubiera tenido su obra podrÃa haber terminado en un manicomio o en un asilo para alcohólicosâ€.

El 5 de abril de 1985 le diagnosticaron cáncer de pulmón. El terror la hizo dejar de fumar. La operaron y el cáncer no volvió. Aun en los momentos más dolorosos de su vida Patricia desechó el suicidio, lo consideraba una cobardÃa imperdonable. En 1993 se le declaró la enfermedad que la llevarÃa a la muerte: la leucemia. Lo tomó con calma, y en sus últimos momentos pareció hallar la paz: cuando en 1995 publicó su novela Small G, un idilio de verano, no mostró crÃmenes, sino un bar en Zurich donde los personajes (homosexuales, bisexuales y heterosexuales) se enamoran de la gente más incorrecta. Un crÃtico pareció entenderla: “Uno tiene la sensación que, aunque no es una buena novela, Highsmith ha llegado al punto donde experimentó algo asà como la felicidadâ€. Otro fue más egoÃsta: “Ha hecho la paz con sus demonios: la bondad gana a la maldad. Lástima por el lectorâ€. Finalmente, murió el 4 de febrero de 1995 en el Ospedale La Caritá de Locarno.

EL CINE DE PATRICIA. Adaptar una novela al cine no es fácil, porque a nivel de metraje el libreto requiere capacidad de sÃntesis, y debe evitar quebrar la delgada tela de araña que el anecdotario proponga. La cuestión es igualmente traicionera a otro nivel: el material no puede perder interés frente a una posible clonación del texto, que desde el respeto absoluto podrÃa desembocar en la obviedad. Lo que en el libro se explica a través de un número de páginas, en cine debe volcarse en instantes, ya que las descripciones exhaustivas de la literatura no son necesarias en cine: la imagen cumple axiomáticamente con esa función narrativa. Muy diferente es en cambio el estudio de personajes, cada uno con su psicologÃa particular. Allà el buen libretista debe hundir el escalpelo con diversos grados de sutileza para volcar la entraña del personaje, evadiendo la falta de profundidad en el enfoque, e intentando comunicar en imágenes la importancia y el carácter que la obra literaria da a cada ser humano. Tanto en el traslado de la anécdota como en la visión de sus componentes, es importante que el espÃritu literario respire en la pantalla. Por eso El tambor (Volker Schlöndorff, 1979, sobre Günter Grass) es un ejemplo mayor en la materia, y en cambio cuando se adapta a Dostoievski o Tolstoi los films se quedan en la cáscara visual y narrativa, fracasando al intentar internarse en las dudas existenciales de sus personajes, porque sus dudas no se llevan bien con la imagen.

El caso de Patricia Highsmith es en ese sentido una excepción. La temática de sus novelas daba para el fracaso en cine porque, aunque casi siempre se centra en un acto visual (el crimen), transporta el resto de la acción al terreno -invisible a los ojos- de la culpa, la mentira y la amoralidad. Para complicar más la cosa, Highsmith presenta personajes que suelen situarse cerca de la psicopatÃa, moviéndose en el lÃmite entre el bien y el mal. La visión del mundo es deprimente, pesimista y oscura en ella, al igual que su concepto sobre la humanidad. Su genialidad mayor radica en que ese inquietante universo está expuesto por medio de un estilo muy económico. Es una notable creadora de seres marginales, envueltos en situaciones que revelan una alta dosis de ambigüedad moral. Turbios y con dobleces, esos seres explotan la falsedad para ascender en la escala social, pero aun asà gozan de la simpatÃa y complicidad del lector, que se pone en su lugar, como si el factible asesino que llevamos dentro golpeara nuestra base moral intentando asomar al exterior. Por eso las mejores adaptaciones de Patricia al cine son europeas, ya que no hay nada más falsamente moralista que el cine de Hollywood.

En rara paradoja, fue la Meca del cine la que en 1951 brindó fama mundial a la autora, cuando Alfred Hitchcock adaptó su primera novela, Strangers on a Train. El resultado, conocido aquà como Pacto siniestro, es notable como cine. Como adaptación literaria en cambio debe alabarse a medias. Guy (Farley Granger) es un exitoso tenista profesional, y Bruno (Robert Walker) un hijo consentido de mamá. Ambos se conocen a bordo de un tren, conversan y descubren que sus problemas son similares: Guy quiere casarse con su actual pareja, pero su esposa no le da el divorcio, y Bruno ansÃa que su padre muera para heredarlo. Y se le ocurre intercambiar crÃmenes para no ser descubiertos, por falta de un móvil aparente. Del libro Hitchcock mantuvo la premisa del intercambio de asesinatos y la personalidad de los protagonistas, pero a partir de ahà construyó una historia diferente. La novela incide en el asunto del doble, ya que Guy acaba sintiéndose responsable del crimen que comete Bruno, aunque no lo provocó él. De hecho, en el libro Guy acaba matando al padre de Bruno en un estado de confusión, como si no fuera dueño de sus actos. En Hollywood era impensable que el héroe hiciera eso, por lo que el entramado psicológico de Highsmith se sustituyó por una historia de suspenso pura. Asà como en la novela Guy tiene una coartada infalible que le exime de las sospechas de la policÃa, en la pelÃcula debe demostrar su inocencia. Es decir: en el original la tensión se encuentra en el interior de los personajes (sus dilemas psicológicos), mientras que en el film anida en elementos externos (la policÃa, Bruno). Y aunque eso pudo ser un defecto, Hitchcock creó un suspenso tan sólido que acabamos entendiendo al film como una obra independiente de la novela, consiguiendo que tenga vida propia, sin ser una fotocopia descolorida del original. Para la historia quedan las dos escenas del parque de diversiones: el asesinato visto a través de los lentes, y el fragmento final que culmina en la calesita descontrolada.

ESTAFAS. Después fueron llegando las pelÃculas basadas en la saga de Tom Ripley, que Highsmith describirÃa como “el triunfo incuestionable del mal sobre el bien, y mi alegrÃa por elloâ€. Ripley es el perfecto amoral, capaz de mentir, robar o matar sin conflictos de conciencia. Sin embargo, no es un personaje plano, porque hay en él un desesperado deseo de ser otro, y modela su vida como harÃa Miguel Ãngel con un mármol. Ripley es un ser humano extraño, sin escrúpulos cuando algo o alguien se interpone en la obtención de sus objetivos, normalmente relacionados con el dinero, pero a la vez es sensible y vulnerable ante el desprecio y la indiferencia de la gente. Tiene enorme rencor social, pero se sabe talentoso, y Patricia siempre lo ayuda, porque pensaba que el hombre es una obra de arte en sà mismo. Ripley debe ser leÃdo en esa clave.

El personaje ha ejercido una constante fascinación en cine. La primera novela tuvo dos adaptaciones. En A pleno sol (René Clément, 1960), con Alain Delon, el director cambió el final para que el asesino fuera atrapado, como dictaba el canon de la época. El talentoso Mr. Ripley (Anthony Minghella, 1999), con Matt Damon, es fiel al espÃritu de la novela, e insinúa correctamente la subyacente atracción homosexual de Damon hacia Jude Law, que no existÃa en Delon, pero también incluye una moraleja edificante, porque señala que esquivar la responsabilidad no significa eludir a la justicia: Ripley, siempre en busca de aceptación, estropea su oportunidad de amar y ser amado. En cambio, para Patricia el triunfo de Ripley era total: “Él es mi venganza contra los privilegiados y los hermososâ€.

Entre esas dos adaptaciones llegó la que en 1977 Wim Wenders realizó sobre la tercera novela, El juego de Ripley, rebautizada El amigo americano. El desprecio que le muestra un hombre honrado (Bruno Ganz) desde su superioridad moral desencadena el deseo de Ripley (Dennis Hopper) de darle una lección. Fragua una táctica matemática para que sepa que, en las circunstancias precisas, el también podrá cruzar la lÃnea. La pelÃcula es eficaz, pero da una mala versión de Ripley, porque Dennis Hopper no convenció a nadie en el rol. En cambio, la elección de Liliana Cavani en 2002 fue perfecta: John Malkovich entrega un Ripley refinado y afectado, pero capaz de arrebatos de violencia salvaje. La directora, empero, se distrae en la belleza del paisaje y los palacios renacentistas italianos, y de alguna forma simplifica el planteo de Highsmith, ya que en El juego de Ripley John Malkovich lleva a su antagonista al homicidio sólo porque lo trató de esnob en público.

Por último, La máscara de Ripley (Roger Spottiswoode, 2005) adaptó la segunda novela de la saga, donde el pintor Derwatt se suicida y sus amigos deciden ocultar su muerte para favorecer una exposición a punto de abrirse. Todo se complica cuando aparece un cliente que ofrece una millonada por más pinturas, pero pide conocer al artista. Entonces Ripley utilizará su talento para que el dinero siga llenando sus bolsillos. Una ágil edición y una bella puesta en escena no logran que el film adquiera el tono ominoso de la novela, debido a que está filmado pisando el acelerador a fondo, sin dosificar el suspenso. Es un ameno entretenimiento, pero no más que eso, mientras Barry Pepper ofrece un Ripley anodino y sin personalidad: no molesta, pero una vez terminada la proyección lo olvidamos.

Junto a la saga de este gran estafador hay que ubicar De amor y dinero (Hossein Amini, 2014), basada en Las dos caras de enero, desarrollada en Atenas en 1962. Chester (Viggo Mortensen) y su esposa Colette (Kirsten Dunst) pasan las vacaciones en el Egeo. Conocen a Rydal (Oscar Isaac), que se gana la vida como guÃa turÃstico. Entablan amistad, pero la noche antes de partir Chester mata accidentalmente a un detective privado, y Rydal ve sin querer el delito. Pensando obtener una tajada, los ayuda a escapar. La primera habilidad del film es la de revelar de a poco los dobleces de los personajes masculinos, que parecen distintos, pero son los dos rostros de Jano. Un segundo acierto es detallar una pausada cadena de sucesos en forma adecuada, porque no hay golpes de efecto: acá todo sucede de forma paulatina, el espectador se involucra con los personajes, participa de sus ansias, defectos, debilidades y carencias emocionales, hasta que estallan dos momentos tensos notables. Y un tercer acierto es la puesta en escena: Atenas y el Egeo son los escenarios perfectos, en especial la escena en Cnossos y la cacerÃa en el Gran Bazar de Estambul.

OBSESIVOS. Asà podrÃa calificarse a los personajes que han generado las novelas más apasionantes de Patricia Highsmith, y las adaptaciones al cine más interesantes. En ese lote habrÃa que incluir dos films que no vi. Uno es El diario de Edith (Hans W. Geissendörfer, 1983), donde una mujer casada e infeliz (Angela Winkler) sólo encuentra refugio en su diario, en el cual la diferencia entre ficción y realidad se va difuminando hasta lograr confundirse en su perturbada mente. El otro tÃtulo es El temblor de la falsificación (Peter Goedel, 1993), la historia de un cineasta varado en Túnez que entabla amistad con un estadounidense con sospechoso interés por la URSS, y con un danés que desconfÃa de los árabes, en medio de un clima violento, tenso y moralmente ambiguo, a medida que todos se van obsesionando sin motivo aparente.

Tampoco vi El asesino de Claude Autant-Lara (1963), sobre El cuchillo con Gert Fröbe, Maurice Ronet, Robert Hossein y Marina Vlady. En cambio, accedà a la nueva versión de esa novela, Una forma de asesinato (Andy Goddard, 2016), pelÃcula destruida por la crÃtica en forma tan brutal que debió ser lanzada por cable. Me pregunto por qué tanto encono porque, al igual que la novela (“The Blundererâ€, “el que mete la pataâ€), el film estudia dos mentes obsesivas. Una es la del arquitecto y escritor Stockhouse (Patrick Wilson), la otra es la del librero Kimmel (Eddie Marsan). El primero quiere saber cómo el segundo cometió el crimen perfecto, ya que a la fecha nadie tiene idea de quién mató a su esposa: Stockhouse se convence que Kimmel es el asesino, y le encantarÃa aplicar ese método en su depresiva mujer (Jessica Biel). Kimmel, por su lado, quiere conocer cuánto sabe Stockhouse, porque su presencia en la librerÃa empieza a resultar sospechosa. El tercer eslabón es el feroz policÃa Corby (Vincent Kartheiser), quien advierte varios puntos comunes entre esos hombres y comienza a atar cabos, aunque en definitiva tendrá razón sólo en uno de ellos, no en los dos. Lo logrado por Goddard es satisfactorio porque, más allá de un desliz comercial sobre el final y la inadecuación de Wilson como Stockhouse, el resto respira pura energÃa mental, en medio de una atmósfera opresiva, caracterÃsticas siempre visibles en Highsmith. Es un film a revalorizar.

Dos peligrosos obsesivos sueltos aparecieron en La quiero con locura (Claude Miller, 1977), sobre la novela Ese dulce mal. Allà un hombre (Gérard Depardieu) está dispuesto a matar por una antigua novia a la que ama de manera enfermiza, aunque ella decidió rehacer su vida con otro hombre. Mientras tanto, una vecina (Miou-Miou) comenzará a acosarlo de similar manera a la que él practica con su antigua enamorada. Con todo ese condimento se erige uno de esos inconfundibles universos Highsmith en el que, sin tomar partido por ningún personaje, se muestra una galerÃa de seres que, en sus obsesiones y oscuras conductas, larvadas por lastres psicológicos, lucen una cotidianeidad inquietante, por lo que es previsible que todo acabe en un turbio y funesto final. Un sensacional Depardieu y una exultante Miou-Miou levantan aún más los decibeles de esta propuesta.

Otra obsesión carcome al protagonista de La celda de cristal (Hans W. Geissendörfer, 1978), que sólo adapta la segunda mitad de la novela homónima. AllÃ, un arquitecto (Helmut Griem) iba preso en forma injusta, porque lo hacÃan responsable del derrumbe de una escuela con todos los niños dentro, y no podÃa probar su inocencia. Nada de ese perÃodo carcelario figura en el film, que comienza cuando el personaje recobra la libertad y vuelve con su esposa (Brigitte Fossey). El hecho de escamotear ese perÃodo carcelario es fascinante, porque el espectador siente sus años de aislamiento a medida que se va percatando que la vida de la esposa siguió siendo normal, lo cual hace mucho más terrible la injusta alienación que padece el marido, debido a un sistema que para llevar preso a alguien no busca culpabilidades, sino que exige demostrar la inocencia del inculpado. Aquà planea Dostoievski, con sus culpas y castigos, con vÃctimas masculinas que no son débiles sino sólo humillados y ofendidos, debatiéndose entre la angustia y la vergüenza. Todo lo que rodea al hombre es siniestro, porque vivimos en un mundo siniestro: sabemos desde el inicio que la esposa tuvo un romance con el abogado del esposo; éste sospecha, por lo que se entiende y parece justa la genuina alienación del personaje, su horror ante el hecho consumado. Pero si dijera algo pasarÃa por paranoico o enfermizamente celoso, ya que estarÃa acusando al único hombre que lo defendió e intentó salvarlo de sus años en prisión. De esa forma el tÃtulo se refiere a la vida que este hombre vive hoy, sumido en la introversión, dentro de una campana en la que sigue atrapado, mirando hacia afuera, como si su vida y sus sentimientos fueran un error mayúsculo. Pocas veces el espÃritu siniestro y misógino de Highsmith fue tan bien llevado a imágenes como en este film injustamente olvidado, que captura el sadismo e insensibilidad a los que la autora nos tiene habituados.

Más irónica en apariencia, pero igual de turbia es Mar de fondo (Michel Deville, 1981), donde Jean-Louis Trintignant e Isabelle Huppert son una pareja perfectamente integrada a la clase media alta de una isla. Padres de una niña, tienen todo para ser felices, y sin embargo parecen estar desintegrándose. Ella sobrelleva su aburrimiento coqueteando con gente joven bajo el ojo del esposo, quien deja que esos juegos perversos vayan con calma, divirtiéndose cuando amenaza a sus rivales: les dice que los hombres que rodean a su mujer no le dan celos, aunque si lo irritaran serÃa capaz de matarlos. ¿Broma o verdad oculta? Nadie lo sabe, hasta que un amante aparece ahogado en la piscina durante una fiesta. La investigación policial concluye que la vÃctima se ahogó, y el marido queda libre de toda sospecha… excepto las de su mujer. Deville nos guÃa en esta trama enigmática gracias al rigor de su puesta en escena, unos diálogos chispeantes y malintencionados, un milimétrico montaje y la brillante dirección de actores, logrando un film anti-realista, turbio, nunca confuso o aburrido. El suspenso consiste en preguntarse hasta dónde podrá llegar esa pareja en su relación de juegos y provocaciones. PelÃcula negra en el estudio de personajes, refinada, sutil, elegante y venenosa. Deville se separa de la ominosa novela y construye una comedia policial de elegancia implacable, sin traicionar el espÃritu del libro. Armoniosa, compleja y lÃmpida, vale la pena hundirse en esta delicia morbosa, en estas aguas turbulentas y profundas, que son la sal de un film insidiosamente encantador.

Una muy rara obsesión surge también en El grito de la lechuza (Claude Chabrol, 1987), donde un artista (Christophe Malavoy) se traslada a un calmo barrio de Vichy, intentando salir de la depresión que le causa el divorcio de su esposa (Virginie Thévenet). Aunque no es un voyeur, empieza a espiar a su vecina (Mathilda May), que parece llevar una vida tranquila y ordenada, motivos que quizás expliquen su conducta, al contemplar a alguien tan seguro y de existencia tan apacible. Chabrol vuelve a reÃrse de las taras burguesas, y Highsmith le da en bandeja la oportunidad para ahondar en el alma humana y conseguir sacar de ella ese lado oscuro y sorprendente que muchas personas reservan sólo hasta el momento en que se sienten bajo presión. Paradójicamente, aquel que pareciera ser el más perturbado, quizás dé la más interesante sorpresa. La trama se sostiene por la seductora personalidad de los protagonistas, y los hechos alcanzan gradualmente toques de thriller e intriga policial debido a la reacción de un amante celoso y una mujer despechada. El ritmo se mantiene en buen nivel, las actuaciones son correctas y el film, aun siendo menor que la novela, puede sumarse a las adaptaciones de Highsmith que merecen verse.

ATÃPICA E INESPERADA. La pelÃcula atÃpica es Carol (Todd Haynes, 2015), que no trata sobre asesinatos ni psicopatÃas, sino que cuenta la historia de la relación del alter ego de Patricia (Rooney Mara), vendedora en Bloomingdale’s, con la elegante mujer madura que súbitamente la enamora (Cate Blanchett), un episodio real al que nos referimos con anterioridad. La pelÃcula aborda su tema mediante sugerencias, en una coreografÃa de pequeños gestos llevada a cabo con la máxima precisión, elegancia y delicadeza, sin que el apabullante dominio y autocontrol de Haynes robe una sola gota de emoción al asunto, al orquestar los elementos que componen un film muy pulcro y mesurado. Por una vez alejada de toda patologÃa inquietante, Highsmith revive su juvenil aventura, y espectador contempla cómo una mujer casada e Ãntimamente lesbiana escapa de su marido para deslizarse entre los pechos de una joven, en una escena tan ardiente como pudorosa, que tarda en llegar, sin que nos impacientemos, inmersos en la envolvente atmósfera de los recuerdos de una chica, a través de un diálogo repleto de tanteo y dobles sentidos en el que se ve empujada a confesar una infancia sin muñecas, más cercana a los juguetes masculinos. Al fin y al cabo, el tren eléctrico simboliza la impecable disposición circular del film, que acaba donde empezó. El director de fotografÃa Ed Lachman y el músico Carter Burwell contribuyen con sus preciosistas juegos de reflejos y melodÃas a construir una atmósfera onÃrica de romántica ensoñación, que evoca al cine clásico con un barniz de irreprochable modernidad. Haynes actualiza las confesiones que, en los años 50 por imperativo moral, Highsmith no hubiera podido llevar al cine. Film exquisito, contacta al director con su tema predilecto: la lucha del diferente contra el aislamiento impuesto por una sociedad que practica de continuo una rigurosa doble moral.

La pelÃcula inesperada se llama Match Point (2005) donde Woody Allen dirige y escribe una historia que no se basa en Patricia Highsmith, pero la homenajea directamente. Una ex promesa del tenis (Jonathan Rhys-Meyers) va a Londres a dar clases, conoce a una joven rica con la que se casará (Emily Mortimer), pero se enamora de la novia (Scarlett Johansson) de su cuñado (Matthew Goode). La historia que de allà surge es absolutamente imprevisible, con una media hora final sorprendente, por lo que cuenta y por su enorme fuerza emotiva. Paradójicamente, en esa vertiente final Allen comete un error grueso: en un film absolutamente realista, aborda una escena con fantasmas, puesta para que dos personajes verbalicen lo que hacÃa rato estaba claro desde la imagen. Hasta ese momento (y luego) el cineasta hace todo tan bien que pese a la pifia el resultado no se resiente. Allen rodó enteramente en Londres, y logra hacernos respirar su esencia. Los actores ofrecen una labor de primera clase, con especial mención para Rhys Meyers: atención a sus miradas cuando está pensativo, y a sus expresiones cuando toma alguna decisión… es una interpretación de las que no se olvidan. Por otra parte, Allen inesperadamente nos sorprende rodando un par de secuencias de sexo, algo inhabitual en él. Luego prosigue el relato con sutiles y elegantes movimientos de cámara, no mostrando más de lo necesario, dotando al film de un ritmo impecable, por el cual el interés nunca decae gracias a un guion preciso, sin fisuras, donde no falta nada. Allen no moraliza ni emite juicio alguno, dejando esa difÃcil labor al abrumado espectador, como hacÃa Highsmith con sus historias. El resultado es un buen film de suspenso que homenajea a una novelista mayor.

Para este año se espera una nueva adaptación de Mar de fondo, aunque saber que estará realizada por Adrian Lyne, que hace dos décadas no filma, pone los pelos de punta. Ese perpetrador de engendros (Flashdance, Nueve semanas y media, Propuesta indecente, la cobarde versión de Lolita) y de la desequilibrada Atracción fatal sólo abandonó la banalidad dos veces: en Alucinaciones del pasado e Infidelidad, que eran satisfactorias. SerÃa bueno si algo de esos dos films se colara en esta nueva adaptación que protagonizará Ben Affleck y Ana de Armas, pero el tráiler hace temer lo peor: ¿alguien puede imaginar escenas con metralletas y explosiones en una historia de Highsmith? Sin querer pasar por profeta, pienso que serÃa mejor que el lector revisara sus mejores adaptaciones al cine, o se sumergiera en la obra literaria de una mujer que odiaba a los humanos y gustaba de la soledad. Patricia amó a muchas mujeres y a algunos hombres, pero no consiguió ser feliz. Su carácter pesimista, inseguro, malévolo y autodestructivo le hacÃa pensar que el mundo es una basura, lo que vino como anillo al dedo para una de las propuestas literarias más perturbadoras del siglo pasado. Y también para el de hoy, porque ¿alguien puede imaginar qué hubiera escrito esta mujer basándose en el confinamiento que impuso el coronavirus? Sólo pensarlo da escalofrÃos, aunque quizás fuera una experiencia gratificante. Al fin y al cabo, según Patricia todos tenemos dos caras.