Por Amilcar Nochetti. Miembro de la Asociación de CrÃticos de Cine de Uruguay (filial Fipresci)

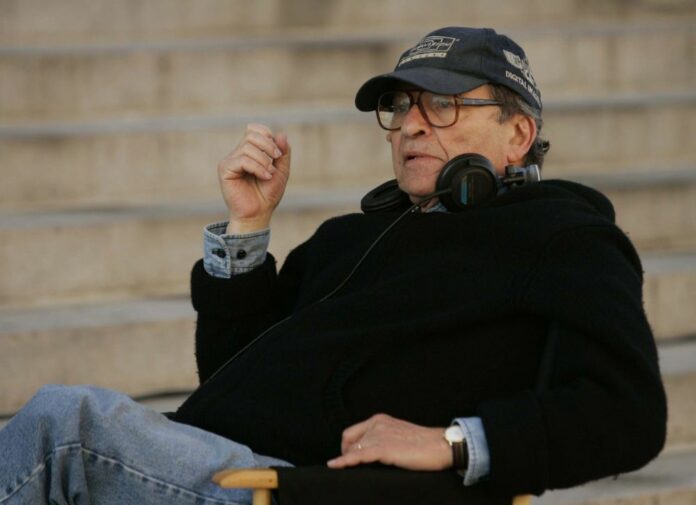

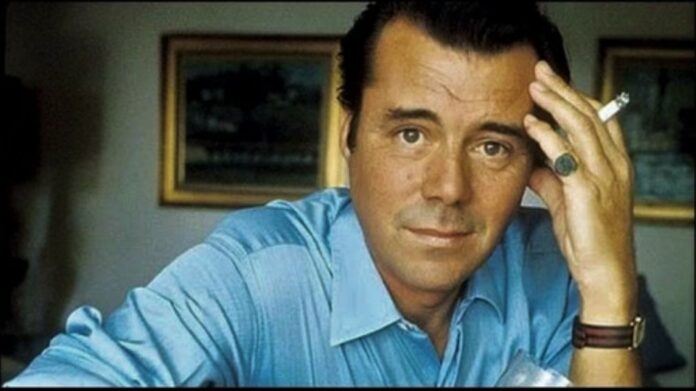

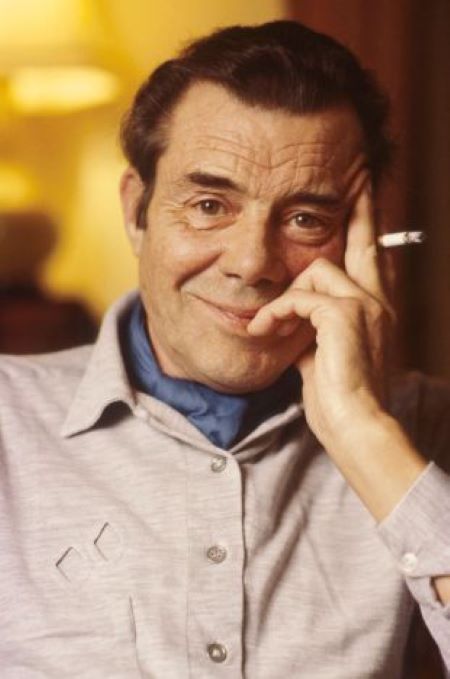

Han pasado diez años desde que Sidney Lumet falleció el 9 de abril de 2011, y es hora de valorarlo como se debe, porque durante décadas se lo tuvo como buen artesano, honesto y eficaz, y un estupendo director de intérpretes, cuando en realidad fue un creador, con un universo reconocible y una agenda ideológica a la que nunca renunció. Lo que sucede es que nunca quiso ser elegante ni posó de maestro, porque preferÃa los movimientos de cámara económicos, o que el encuadre potenciara la emoción dramática y la puntuación exacta de una escena, y no su lucimiento personal. Antes que nada, era un narrador de historias, y siempre prefirió su amada Nueva York a rodar en estudios. Su carrera como director se extendió por 60 años, desde 1947 en teatro y 1952 en TV, hasta la adopción del video digital en 2007. Nominado a cinco Oscar (12 hombres en pugna, Tarde de perros, Poder que mata, PrÃncipe de la ciudad, Será justicia), nunca ganó, y aunque recibió uno honorÃfico en 2005 Spike Lee, al enterarse, dijo: “Sidney fue nominado cinco veces y fue robado. Eventualmente obtuvo un Oscar por su trayectoria. Siempre hacen esa mierda en la Academiaâ€.

No todas sus pelÃculas fueron clásicos. Hay tÃtulos malos en la lista, pero Lumet era un pragmático que en 1995 confesó: “He hecho pelÃculas porque necesitaba dinero. Hice otras porque me encanta trabajar y no podÃa esperar más. Como soy un profesional, trabajé tan duro en unas como en las otrasâ€. A lo largo de su carrera lo bueno supera con creces a lo malo, y en las mejores demostró los rasgos que lo reivindican: su mano firme en la conducción de sus historias, y la madurez para adaptarse a todos los intérpretes que actuaron bajo su mando. Por encima de todo le encantaba el cine, y dedicó su conmovedor discurso de aceptación del Oscar diciendo: “Me gustarÃa agradecer a las pelÃculas. A todas las que vi a lo largo de mi vida. Sé que suena generalizado, pero para mà es muy real. Tengo el mejor trabajo en la mejor profesión del mundo. Sólo quiero agradecerle todo a ellasâ€. Como dijo Martin Scorsese al fallecer Lumet: “Llega el fin de una era. Lo vamos a extrañar inmensamente, pero su venerable trabajo perduraráâ€.

https://www.youtube.com/watch?v=wDoCSf_6Ea8%20%20

ORIGEN, TEATRO Y TV. Lumet era neoyorquino de adopción. Nacido en Filadelfia el 25 de junio de 1924, su familia recién se instaló en Brooklyn en 1928. Sus padres, Baruch y Eugenia, eran inmigrantes polacos, dos veteranos del teatro yiddish. Baruch fue actor, director, productor y escritor teatral, y Eugenia era bailarina, pero murió cuando Sidney aún era un niño. En 1929 debutó como actor infantil en radio y poco después tuvo su primera aparición como actor teatral en el Yiddish Art Theatre. Incluso llegó a aparecer en obras de Broadway como Callejón sin salida de Maxwell Anderson (1935), o la ópera-oratorio con diálogos recitados El eterno camino de Kurt Weill (1937). Por esa época apareció brevemente en cine en La otra mitad (Dudley Murphy, 1939), pero la guerra interrumpió su carrera. Pasó en el Ejército entre 1942 y 1945 como reparador de radares en India y Birmania. Al volver se vinculó al naciente Actor’s Studio como estudiante de actuación, pero rápidamente se percató que lo suyo era la dirección.

Fue asà que en 1947 fundó una compañÃa teatral independiente en el Off-Broadway, desde la cual llegarÃa a dirigir hasta 1956 obras de autores prestigiosos, como Bernard Shaw, Albert Camus y Jean-Paul Sartre. También enseñaba actuación en la High School of Performing Arts. En 1950 fue contratado como director de TV por CBS, luego de haber sido asistente de su amigo Yul Brynner, que en esa época era director. Pronto desarrolló un método de rodaje ultra rápido y eficaz, debido a la alta velocidad requerida por la TV en vivo. De esa forma, hasta 1956 dirigirÃa cientos de episodios de series semanales, además de desempeñarse como conductor de programas junto al popular informativista Walter Cronkite.

De todas maneras, lo mejor de su etapa televisiva, que continuarÃa hasta 1960, cuando ya dirigÃa cine, fueron sus adaptaciones de obras teatrales y novelas. Quienes han visto ese material siempre señalan el alto nivel interpretativo y la dramática intensidad logradas en piezas como Todos los hombres del rey, sobre novela de Robert Penn Warren; El conde de Montecristo, sobre Alejandro Dumas; Llega el heladero de Eugene O’Neill, donde apareció un debutante Robert Redford, y en la cual la labor de Jason Robards convenció al joven Al Pacino que debÃa ser actor; Rashomon, inspirada en cuento de Rynosuke Akutagawa; y La historia de Sacco y Vanzetti de Reginald Rose, con Martin Balsam y Steven Hill, que causó malestar en Massachusetts (donde los anarquistas fueron juzgados y ejecutados) porque postuló que los dos obreros eran inocentes. En 1960 Lumet llevaba realizadas tres pelÃculas, y ese escándalo le abrió definitivamente las puertas del cine.

IMPERSONAL. Su tarea como realizador de cine abarca 44 tÃtulos en 50 años (1957-2007). En el extenso lote hay 18 tareas impersonales, y fue por ellas que durante años lo catalogaron como artesano. Los crÃticos de la época no se percataron que formaba parte del sistema de estudios, y ocasionalmente rodó films por compromiso para, con el dinero obtenido, hacer los que querÃa, porque era un cineasta con muchas cosas para decir. Hoy no existirÃan Tarde de perros o Poder que mata sin Crimen en el Expreso de Oriente, por ejemplo. Otro motivo de la crÃtica para despreciar a Lumet fue tacharlo de carente de inspiración, debido a que casi toda su obra se basa en materiales literarios preexistentes. Lo mismo dijeron de William Wyler y Joseph L. Mankiewicz, sin darse cuenta que vivÃan convirtiendo la palabra en imágenes. ¿Qué mayor inspiración que esa podÃan ofrecernos?

Pero es verdad que cuatro tÃtulos de Lumet dan vergüenza ajena y serÃa mejor olvidarlos. La cita (The Appointment, 1969) fue un mamotreto romántico que sólo sirvió para que Anouk Aimée y Omar Sharif vivieran unos meses la pasión de sus personajes en la vida real. El mago (The Wiz, 1978) es un horrendo musical apoyado en un lustroso elenco de etnia negra (Diana Ross, Michael Jackson, Lena Horne, Richard Pryor), liquidados por un pésimo libreto de Joel Schumacher. Dime lo que quieres (Just Tell Me What You Want, 1980) fue una comedia romántica infame al servicio del divismo inexistente de Ali MacGraw. Y Tan culpable como el pecado (Guilty as Sin, 1993) se subió al éxito de los policiales con féminas sexuales y machos que sucumben, pero aquà con nula creatividad y un dúo altamente psicótico: Don Johnson y Rebecca De Mornay. Juzgar a Lumet por esos tÃtulos serÃa como decir que John Ford no fue un maestro porque dirigió a Shirley Temple en una tonterÃa llamada El Ãdolo del regimiento. Lo que importa es que sus otros 14 tÃtulos impersonales son medianamente rescatables. Veamos:

Ambición de gloria (Stage Struck, 1958): Una joven aspira a tener éxito en Broadway (Susan Strasberg) pero se ve dividida entre un hombre maduro (Henry Fonda) y uno joven (Christopher Plummer), con pinceladas bastante eficaces del mundillo teatral.

Esa clase de mujer (That Kind of Woman, 1959): Drama romántico con SofÃa Loren al fin de la guerra, enamorada del soldado Tab Hunter, pero sometida al general George Sanders. El film confirma la mano dura que Lumet siempre tuvo para los romances.

Llamada para el muerto (The Deadly Affair, 1967): Smiley investiga el misterio detrás del suicidio de un compañero. Sobre novela de John Le Carré, Smiley es James Mason, junto al resbaloso Maximilian Schell, la bergmaniana Harriet Andersson y la notable Simone Signoret. El resultado, sin pasar a mayores, tiene suspenso y es eficaz.

Grotesca despedida (Bye Bye, Braverman, 1968): Comedia dramática con cuatro judÃos intelectuales que asisten al funeral de un amigo. Nunca exhibido en el RÃo de la Plata, el film tuvo reseñas negativas, pero destacaron las labores de George Segal y Jack Warden.

El gran golpe (The Anderson Tapes, 1971): Sean Connery es un ladrón que después de diez años sale de la cárcel y planea el robo de un edificio entero, ignorando la tecnologÃa de punta, por la cual todos sus movimientos están siendo grabados. Pasatiempo policial enérgico, acorde a los cánones del género.

Juegos de niños (Child’s Play, 1972): Otro tÃtulo nunca visto en el RÃo de la Plata. Drama estudiantil sobre alumnos que muestran signos de complacencia en suministrar y obtener dolor fÃsico mediante cualquier método a su alcance. Catalogado como un buen estudio de caracteres, aunque no exento de varios convencionalismos.

Por amor a Molly (Lovin’Molly, 1974): Tercer film de Lumet desconocido para nosotros. Entre 1925 y 1964 dos chicos texanos compiten por el amor de una joven testaruda, que se niega a casarse con ellos. Anthony Perkins, Beau Bridges y Blythe Danner salvaban al film de lo que fue definido como una suma de anodinas situaciones.

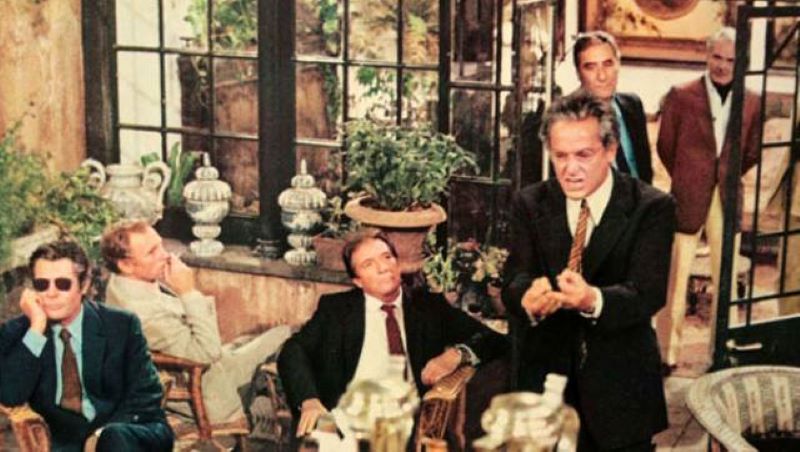

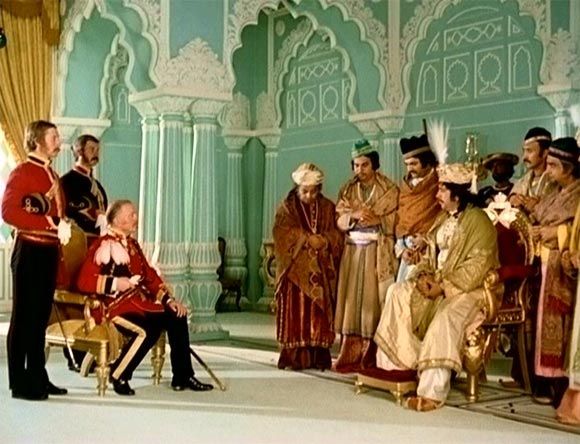

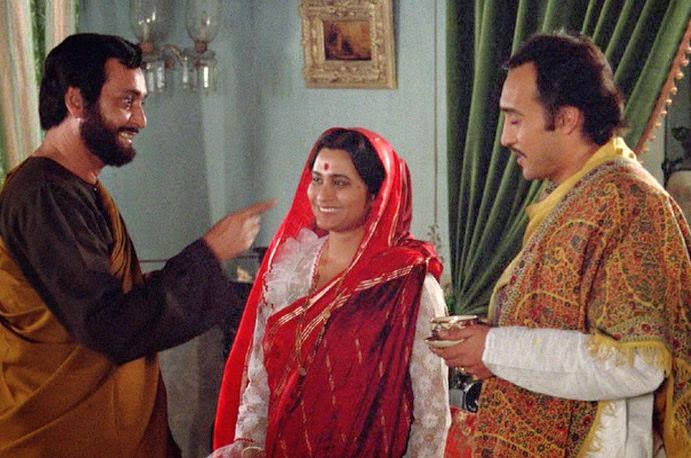

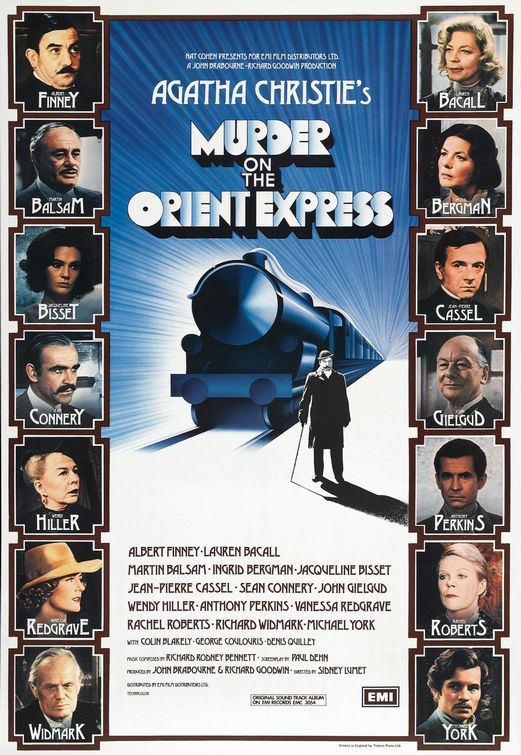

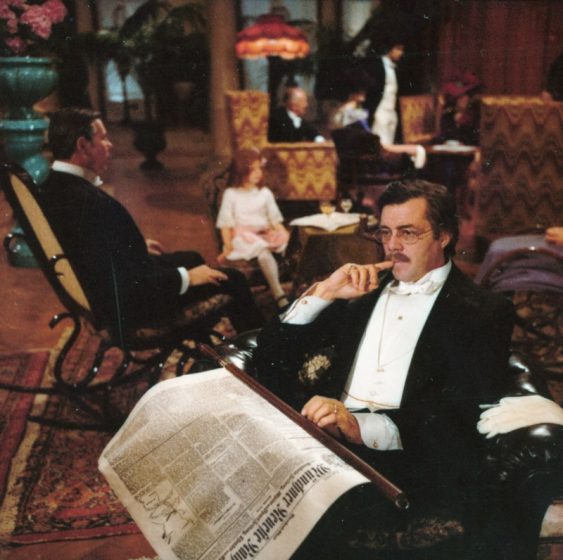

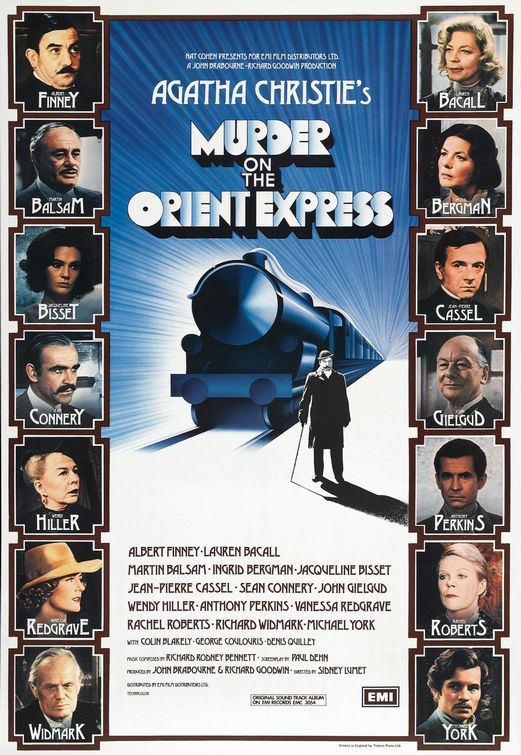

Crimen en el Expreso de Oriente (Murder on the Orient Express, 1974): El exceso de palabrerÃa que siempre aqueja al cine sobre Agatha Christie se eliminó con una maniática ambientación de época y un notable Albert Finney como Poirot, junto al imponente elenco que el lector puede ver en el poster que reproducimos. Con esa gente no puede perderse ningún partido. Pero además es el tipo de placer difÃcil de hallar hoy: sin explosiones ni efectos digitales, sólo notables intérpretes interactuando, maravillosamente dirigidos por Lumet. El resultado es ligero como una pluma, y eso es parte del suntuoso goce de verlo.

Buscando a Greta (Garbo Talks, 1984): A Anne Bancroft le queda poca vida, su mayor anhelo fue conocer a Greta Garbo, y su hijo Ron Silver se embarca en la loca aventura de contactar a la Esfinge Sueca. Comedia menor, aunque incurablemente afectuosa.

El precio del poder (Power, 1986): Apoyado en encuestas, tecnologÃa, imaginación y dinero, el protagonista intenta dibujar con precisión el perfil del electorado y sus sueños ocultos, de los que el polÃtico será un compendio en el que se incluya todo. Film profético que pudo ubicarse entre los más valiosos de Lumet, pero se pierde en un enmarañado guion y un final realizado a los ponchazos. El buen elenco ayuda: Richard Gere, Gene Hackman, Julie Christie, Denzel Washington, E. G. Marshall, Beatrice Straight.

La mañana siguiente (The Morning After, 1986): Jane Fonda es una alcohólica que una mañana se despierta junto a un productor de cine porno acuchillado. No recuerda nada de lo sucedido y huye despavorida, mientras un ex policÃa (Jeff Bridges) quizás podrÃa ayudarla. Policial previsible y menor, que sufre la falta de quÃmica de sus protagonistas.

Negocios de familia (Family Business, 1989): Padre Sean Connery, hijo Dustin Hoffman y nieto Matthew Broderick intentan realizar el robo perfecto, sin violencias, sin sospechas y sin policÃas. Casi todo falla, incluido el film, que nunca decide su tono: ¿es un policial, una comedia o un drama familiar? Sólo Connery salva con nota el examen.

Un extraño entre nosotros (A Stranger Among Us, 1992): Una dura y cÃnica agente de policÃa se infiltra en una cerrada comunidad judÃa de Nueva York para intentar descubrir al autor de un brutal asesinato. Todo lo referido a ritos y costumbres de la comunidad es impecable, pero se desvirtúa porque el enigma policial se adivina, un romance estorba, y Melanie Griffith forma parte de un insólito error de casting.

Gloria (Ãdem, 1999): Remake del clásico de John Cassavetes, no es la basura que se dijo en su momento, sino una versión light de un buen film independiente. Es menor pero no aburre y tiene a Sharon Stone, contundente y visceral como antes fue Gena Rowlands.

El lector notará que estos films fueron rodados por Lumet para obtener dinero con el cual desarrollar otras tareas que le interesaban por la cantidad de hiatos existentes entre unos tÃtulos y otros: dos en 1958 y 1959, para dar un salto de ocho años; y seis de 1967 a 1974, para un segundo salto de una década. Son esos espacios en blanco los que visitaremos, porque allà las áreas talentosas de Lumet revelaron su potencial como cineasta mayor.

ADAPTADOR. La segunda zona de su obra se compone por siete adaptaciones teatrales muy aferradas al texto. Hay que ser hábil para convertir en cine (imagen y movimiento) un espectáculo concebido para las tablas (estático y con dominio de la palabra), por eso el espectro es desparejo, aunque todas las pelÃculas -aún las endebles- tienen cierto lustre. De las menores, la que se ve con más interés es Trampa mortal (Deathtrap, 1982), sobre obra de Ira Levin, un juego de enredos con un estudiante de literatura (Christopher Reeve) que da a su profesor (Michael Caine) el manuscrito de su primera novela. El docente es además un reputado novelista en bloqueo creativo, y al ver el manuscrito planea asesinar al joven y apropiarse de la obra. La superficie incluye identidades cambiadas, autores acomodando la realidad según su beneficio, crÃmenes simulados, vÃctimas que parecen cómplices y viceversa, verdades y mentiras, y soluciones ingeniosas. La pulseada verbal revela sobreentendidos, ambigüedades y réplicas sagaces, pero el film sólo ilustra un juego de espejos que necesitaba una elaboración capaz de reubicar un encanto y seducción que siguen ausentes. Sobreviven la efectiva historieta policial y el elenco, epidermis de un divertimento que potencialmente tenÃa más sustancia.

Algo similar sucede con Equus (Ãdem, 1977), exitosa pieza de Peter Shaffer de poco valor literario, aunque mediática por su tema riesgoso (el fetichismo sexual de un joven hacia los caballos) y por los desnudos que en teatro dieron mucho que hablar. Lumet trasladó el protagonismo del joven (Peter Firth) al psiquiatra (Richard Burton), lo cual pudo dar dinamismo al film, pero la idea sucumbe debido al mediocre guion de Shaffer. Debido a ello, Lumet elabora sus pautas con la ayuda del eminente fotógrafo Oswald Morris y del escenógrafo Tony Walton. El riesgo mayor fue cambiar la relación simbólica (el joven enamorado de máscaras de caballos) por una más realista (el joven enamorado de caballos auténticos), y Lumet vence el ridÃculo en base al sabio uso de lentes y una iluminación adecuada, aunque no supere el vacÃo del asunto. Quizá un estilo más audaz y libre pudo haber equiparado la forma violenta utilizada en teatro, pero Lumet compensa sólo con sensualidad plástica y efectismos emocionales la andanada de palabras del torpe libreto.

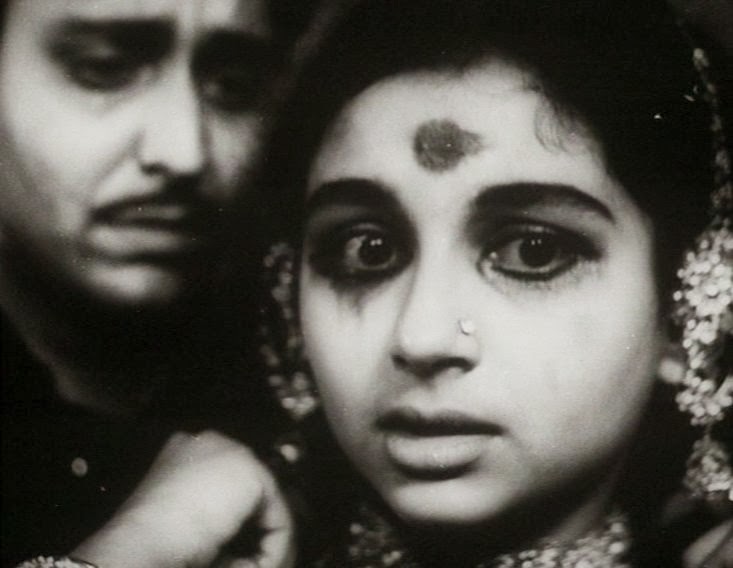

Tampoco rindió muy bien en sus enfoques del torturado mundo de Tennessee Williams. En Brutalidad desenfrenada (The Last of the Hot Mobile Shops, 1970), nunca exhibido en el RÃo de la Plata, y basado en Los siete descensos de Myrtle, una pareja recién casada (Lynn Redgrave, Robert Hooks) viaja a Nueva Orleans a reclamar la plantación familiar a un hermanastro mestizo (James Coburn). El film fue un fracaso, pero no por culpa de Lumet sino de sus productores, que pulieron en exceso la dureza del original. Por ejemplo: en la obra original no hay pareja casada, sino un travesti impotente y una ex prostituta ambiciosa y manipuladora. Con ese tipo de cambios, nada puede sobrevivir. Mejor fue El hombre en la piel de vÃbora (The Fugitive Kind, 1960), sobre El descenso de Orfeo, donde un músico de vida errante (Marlon Brando) se detiene en un poblado de Mississippi y entabla relación con una mujer madura (Anna Magnani), que se convierte en su amante, y con una alcohólica joven (Joanne Woodward) que gusta de él. Desde el inicio se masca la tragedia, no sólo por los personajes y ambientes, sino por la presencia del calor, que se mezcla al recuerdo de un fuego del pasado. Todo es deprimente, excepto el universo que levantan Brando y Magnani en el merendero. Si la pelÃcula funciona a medias es porque el ambiente de violencia contenida no fue captado del todo por un Lumet más ocupado en los personajes que en el entorno, lo que da pie a una narración tenue, que desentona con el exceso pasional de la historia. De todas formas, el resultado es decoroso gracias al blanco y negro de Boris Kaufman, que alumbra momentos muy oscuros con gran dosis de poesÃa visual. Le acompaña la fuerza fÃsica de Brando y Magnani, y la estupendamente desorbitada Woodward, quienes salvan con honra al film.

Un raro resultado obtuvo Lumet al adaptar la pieza de Chejov La gaviota (The Sea Gull, 1968), que narra la visita que una actriz madura (Simone Signoret) hace al hermano mayor (Harry Andrews) y su hijo (David Warner) en la casa de campo. Le acompaña su amante, un afamado novelista (James Mason), del que se enamora una joven del lugar (Vanessa Redgrave). Esta obra puede entenderse como sinónimo de una sociedad que no sabe muy bien adónde va ni cuándo hace daño a sus componentes. Hoy, en medio de una pandemia que nos tiene aislados desde hace un año, la pieza encierra todo el calor y la congoja de los años vividos, aunque permanezca inalterable su núcleo básico: el de una humanidad puesta a prueba. Pero Lumet consigue sólo una cauta ilustración de un texto impecable. Las excelentes labores individuales del elenco naufragan por un casting incorrecto: nadie puede ver a un Mason sesentón en el rol de un cuarentón, pero hay algo peor que quiebra la médula de la obra: es imposible concebir la pasión amorosa que Mason despierta en Vanessa. Una vez demolida esa clave, el edificio tiende a desmoronarse. Si no sucede es por la ductilidad personal de cada divo, la ambientación de Tony Walton y la fotografÃa de Gerry Fisher. Pero ni siquiera esas excelencias elevan el tono de frÃo academicismo.

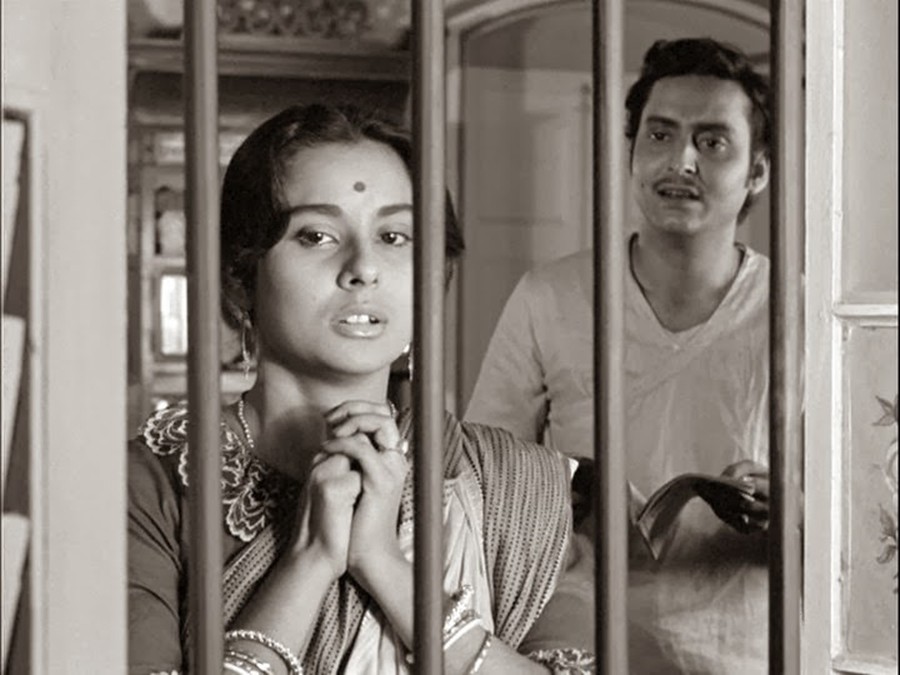

Un logro redondo fue Panorama desde el puente (A View from the Bridge, 1962), sobre aclamada pieza de Arthur Miller. Inmigración y estibadores se agitan en un drama de alcance universal con personajes corrientes como Carbone (Raf Vallone), protagonista de una obra que habla de intolerancia, honores traicionados, incestuosas sombras de deseos incontrolables y diferencias culturales. Un hombre vulgar colocado al borde de un conflicto que le hace poner en peligro la estabilidad familiar y convertirse en delator, vulnerando sus códigos éticos, al ser incapaz de mitigar los celos que siente cuando su sobrina adolescente se enamora de uno de los dos inmigrantes ilegales que recibió en su casa. Carbone es un antihéroe trágico atrapado en una dependencia pasional enfermiza y fatal, engarzado en el contexto inmigratorio, para subrayar el acento social caracterÃstico en Lumet. El cineasta opta por el desgarro, pasando de la pasividad expresiva al exceso gestual, con momentos muy bien dibujados, en los que se mueve un Vallone poderoso, certero y sorprendente, junto a una Maureen Stapleton expresiva, contenida y ejemplar.

Y muy por encima se ubicó Viaje de un largo dÃa hacia la noche (Long Day’s Journey Into Night, 1962), sobre Eugene O’Neill. Para describir un ambiente familiar deprimente y expresivo Lumet reunió un cuarteto soñado. Katharine Hepburn es la madre que luego de una larga estadÃa en el hospital se volvió morfinómana; Ralph Richardson es el padre insensible y mezquino, un fracasado que lleva a la ruina a su familia; Jason Robards es el hijo mayor, sumido en el alcoholismo; y Dean Stockwell es el menor, que sobrelleva como puede su tuberculosis. El contrastado blanco y negro de Boris Kaufman comunica un ambiente sombrÃo, decadente, moralmente pútrido, envolviendo la precaria unión de esa familia que oscila entre situaciones extremas, donde la jornada en que se desarrolla la acción ejercerá como un auténtico exorcismo. O’Neill plasmó aquà parte de sus memorias de juventud, y como adaptación fiel e intensa de un referente célebre, Lumet logra uno de los films más brillantes de su carrera, plasmando un drama áspero, implacable, sórdido en el despojamiento de frustraciones, miserias personales y vidas fracasadas, donde el peso del puritanismo y la expresión religiosa es patente, y del que sólo quizá se libre el personaje más débil. La acción se desarrolla en salas poco iluminadas, ya que el padre se empeña en ahorrar luz, ofreciendo desde las ventanas el reflejo de los focos de los barcos, mientras el sonido de las sirenas se mezcla a los filosos diálogos. La pelÃcula es un enorme descenso al infierno más sombrÃo del alma humana.

CLAUSTROFÓBICO. La tercera zona de su obra es la mejor de su labor. Son 19 tÃtulos polémicos, liberales y cuestionadores, llegando en algunos al salvajismo. Todo empezó con el debut en 12 hombres en pugna (12 Angry Men, 1957), donde Lumet indagó en las falencias del juicio por jurados. Doce hombres tienen la responsabilidad de dilucidar la culpabilidad o inocencia de un muchacho de 18 años acusado de matar a su padre. La sentencia será la pena de muerte. Al inicio once están de acuerdo en la condena, y sólo uno (Henry Fonda) se acoge a la “duda razonableâ€. Las pruebas serán revisadas y todos revelarán sus verdaderas razones y personalidades, en un juicio interno que va más allá del asesinato. La pelÃcula es emocionante, muy pulida, vigorosa pese a detalles y vicios ocasionados por la tendencia al subrayado moral. A causa de esto, en ocasiones el psicologismo se impone a la psicologÃa, los personajes alternativamente respiran por sà mismos y también por Lumet, que los emplea como instrumentos de ideas que quiere hacer llegar al público de forma sencilla. Pero los aspectos que aún impresionan tienen que ver con la depuración formal, la perfecta sÃntesis de fondo y forma, la manera por la cual los recursos técnicos conjugan con las necesidades dramáticas (suspenso, tensión, sucesión de sorpresas y giros, momentos de expansión o introspección), resueltos siempre con el recurso visual preciso. Lumet convirtió una obra teatral de Reginald Rose en cine, mediante la rigurosa planificación de un espacio Ãnfimo (una sala), agudizando su instinto para colocar la cámara, el montaje y el ritmo, provocando movimientos significativos, combinados con el empleo de diferentes distancias y ángulos (los ligeros picados) que dan una sensación de dinamismo en la puesta en escena y de opresión atmosférica, lograda mediante un enfoque cerrado sobre los rostros, muestra de inteligencia para un debutante.

La Guerra FrÃa y la amenaza de extinción nuclear estaban en la mente de todo el mundo, pero en el cine esa crisis alcanzó su punto álgido en 1964. En enero Stanley Kubrick lanzó su satÃrica y mordaz Doctor Insólito, razón por la cual la notable LÃmite de seguridad (Fail-Safe) fue menos considerada cuando se estrenó en octubre. El film de Kubrick es una revulsiva e irreverente parodia, y allà radica su maestrÃa. Más sombrÃo y terriblemente real, el de Lumet se desarrolla como una historia de suspenso. No es la versión seria de la obra de Kubrick, sino un film mayor en sà mismo, un cuadro apasionante, conmovedor e intenso de una carrera armamentista fuera de control. Henry Fonda es el compasivo presidente de USA y Walter Matthau un cientÃfico despiadado, atado a la lógica frÃa y las estadÃsticas. A su lado aportan lo suyo el pesadillesco Dan O’Herlihy, el obcecado Edward Binns, el tenso Larry Hagman y el nervioso Fritz Weaver. En un film de actores, Lumet vuelve a ofrecer otra lección en cuanto a rodar por entero una obra sólida en habitáculos cerrados, pero aquà la puesta en escena es más llamativa que en su debut, adaptándose por completo a las necesidades del film. La excelente fotografÃa en blanco y negro de Gerald Hirschfeld da forma visual a lugares opresivos y claustrofóbicos (habitaciones, bunkers, el interior de aviones), donde los personajes prácticamente se hallan atrapados. Por otro lado, la acertada decisión de no utilizar música acentúa el tono realista, como si se tratase de un documental. Un tÃtulo a revalorizar, sin efectuar erróneas comparaciones con el de Kubrick. En consonancia con la convulsionada época que se vivÃa (guerra frÃa, Vietnam, reivindicaciones raciales, protestas populares, violencia institucional), la labor importante de Lumet derivarÃa a partir de entonces a cuatro temas recurrentes: la brutalidad de los métodos militares y policiales, la corrupción policÃaco-judicial, el doloroso despertar del sueño americano y la inadaptación social. Revisemos cada una de esas vertientes.

BRUTALIDAD. Dos tÃtulos protagonizados por Sean Connery en Gran Bretaña se ocuparon de la brutalidad militar y policial. La colina de la deshonra (The Hill, 1965) es imperdible. En medio de un calor asfixiante hay una prisión disciplinaria para soldados que no saben cuál es el significado de una orden en plena guerra. En medio de esa prisión, en el arenoso patio de ejercicios, hay una colina artificial que sirve como castigo para los prisioneros rebeldes. En medio de la rebeldÃa se halla un hombre que quiere seguir siendo hombre, no una máquina de matar. Y en medio de la brutalidad, el carisma del hombre es peligroso para quienes quieren convertir la inteligencia en una orden sin contradicciones, en un asentimiento sin réplica, en una ausencia del interrogante. El hombre sabe que sólo poniendo en evidencia el inhumano método de los carceleros podrá hacer que la razón se deje ver en la aridez del desierto. Esa es la mejor fuga, y por eso sube y baja la agotadora colina una y otra vez: porque sabe que decir no es la mejor valentÃa. Alguien tiene que morir y alguien tiene que decir que ha muerto. El silencio de su obediencia desafiante es una paradoja hiriente que se clava en los despiadados guardianes, y pronto la conciencia surgirá entre las ruinas del conformismo y la complicidad mal entendida. Tener a alguien a quien se mandó a luchar en Ãfrica y someterlo al yugo de la tortura no es justo. Eso no es patria ni indisciplina, es una cordillera en la sinrazón, una cadena montañosa del poder. Y Connery sabe que cada vez que sube a la cima su sufrimiento es una victoria, aunque la colina siga ahÃ, inclinada, retadora, impasible a pesar de las pisadas que dejan los que mueren al subir por el lado del esfuerzo, y bajan por la cara del revolcón. Con la cámara más nerviosa que recuerdo, y con obsesivos primeros planos de rostros irritados, Lumet sube a una cima hecha de sangre y endurecida por un sudor que se filtra por los poros del asesinato, cuando éste se disfraza de rebelión. El resultado es una obra maestra de Lumet.

El segundo tÃtulo indagó en la brutalidad policial. Hasta los dioses se equivocan (The Offence, 1973) es un thriller con fuerte carga psicológica que narra cómo la policÃa inglesa está desesperada por atrapar a un violador de niñas. Al hallar un sospechoso (Ian Bannen), será duramente examinado por Connery, en un interrogatorio que tendrá consecuencias graves. Lo más interesante es que no importa quién es culpable ni la resolución del caso, sino la descripción psicológica de Connery, que se autodestruye a medida que pierde el control de lo que dice y hace. Lumet despista con una pelÃcula que al principio parece un thriller donde hay que atrapar a un violador, luego cambia de tono y presenta un drama personal, para más tarde centrarse en el enfrentamiento entre un agente y un sospechoso, a lo largo de una secuencia en la que lentamente cambiamos nuestra mirada, dejando de lado al sospechoso e interesándonos por el policÃa. El problema es el ritmo cansino que Lumet imprime al conjunto. Es un film que funciona por bloques diferenciados: hay una investigación policial que funciona bien; luego un poco de vida privada, que explica cosas que cambian ciertas perspectivas; después una conversación con un superior; y luego el interrogatorio con el sospechoso. Cada bloque tiene interés, pero los cambios de tono resienten la atmósfera. El film igual importa, sobre todo por la violencia que hoy vivimos.

CORRUPCIÓN. De la brutalidad a la corrupción policial habÃa un paso, y Lumet lo dio en una serie basada en casos reales. El arranque lo marcó Serpico (Ãdem, 1973), biografÃa de un policÃa Ãntegro e incorruptible (Al Pacino) que se negó al soborno de sus colegas, tuvo problemas y terminó exponiéndose a situaciones muy peligrosas. Lumet elaboró un relato extenso y repetitivo, pero hecho de una superposición vigorosa, seca y concisa de varias anécdotas. La realización, apoyada en la notable fotografÃa de Arthur J. Ornitz, capta la vitalidad de las calles neoyorquinas con detalles sugestivos y personajes diversos, en un mundo compuesto por parias (negros, portorriqueños, italianos). La carta de triunfo es Pacino, que se posesiona del personaje y hace creÃble sus movimientos y actitudes, sus disfraces, su desamparo y su soledad inevitable, dominado por un fanático sentido del deber y la justicia. Aparte de él, lo mejor son las escenas de acción, resueltas con brillante oficio: persecuciones y emboscadas por techos y callejuelas, inesperados tiroteos, todo lo que implica el reflejo de una sociedad enferma, en la cual la violencia se impone a diario.

El segundo capÃtulo fue PrÃncipe de la ciudad (Prince of the City, 1981), film ignorado en su momento. Es la historia de Daniel Ciello (Treat Williams), otro policÃa neoyorquino que, para librarse de ciertas implicaciones en prácticas policiales no ortodoxas, colabora con Asuntos Internos para revelar casos de corrupción, con la condición de no delatar a sus compañeros. La pelÃcula se resiente de su duración (167 minutos), pero en lo demás es un logro pleno, en especial en lo que tiene que ver con el lento desmoronamiento psicológico de Ciello, en inteligente paralelo con la imagen: a medida que va perdiendo la calma y la esperanza de poder cumplir con su compromiso sin traicionar a su gente, Lumet vacÃa progresivamente los decorados por donde deambula, como simbolizando la pérdida de su dignidad. Por detrás de su peripecia individual hay un estudio certero sobre cómo se afectan los derechos de los ciudadanos cuando las altas esferas polÃticas de la ciudad olvidan lo que sucede en las calles.

La trilogÃa se cerró en Preguntas sin respuestas (Q & A, 1990), que retrata los ambientes nocturnos de baja estofa (drogas, prostitución, lavado de dinero) y la corrupción de las autoridades. La ambientación de garitos, pisos, camerinos, es perfecta, y los diálogos de los policÃas con la fauna nocturna y los mafiosos reflejan lo bien que se mueve Lumet en el género. Sin artificios y con tono realista, rudo y descarnado, presenta a Nick Nolte, policÃa de métodos expeditivos que se saltea la legalidad y es venerado por compañeros y superiores. No duda en utilizar cualquier recurso (la violencia, sobre todo) para lograr su objetivo, y termina siendo uno de los más xenófobos policÃas en la obra de Lumet. El otro personaje, Timothy Hutton, es el ayudante del fiscal del distrito, un joven novato con agallas, pero sin carisma. El tercer vértice es Armand Assante, mafioso puertorriqueño con estilo y sentido del honor, que nos deja pensando que ciertos delincuentes tienen más ética que algunos policÃas sueltos. La música de Rubén Blades es inapropiada, pero es un reparo menor ante otra lograda pelÃcula de un maestro en el tema de la corrupción policial.

La corrupción judicial fue observada dos veces por Lumet. Será justicia (The Verdict, 1982) se centra en un abogado alcohólico (Paul Newman) que intenta redimirse y limpiar su reputación profesional, mientras se transforma de perdedor en justiciero, cuando un caso de atroz negligencia deja a una mujer en estado vegetativo de por vida. Uno de los elementos que ayuda a que el film se eleve por encima de la media es el poderoso guion de David Mamet, que permite a Newman recitar varios monólogos para el recuerdo. A su lado brillan Jack Warden como fiel ayudante, James Mason como su rival en la Corte y Charlotte Rampling como mujer enigmática. Hay también alguna falla. Una proviene del tratamiento maniqueo que se da al personaje del juez, que parece una caricatura, más que una crÃtica a la venalidad judicial. Otro detalle es el falso final, donde hay una bajada de lÃnea de la producción, que obligó a fabricar un desenlace imposible, pero conciliador para el público. El film igual no defrauda, dado el bajo nivel del cine de la Era Reagan.

El lado oscuro de la justicia (Night Falls on Manhattan, 1997) toma como punto de partida una novela de gran complejidad, pero Lumet la resuelve con habilidad, tanto a nivel narrativo como de estructura dramática, ya que engrana con solidez una variada gama de elementos y propone interesantes consideraciones en torno a la corrupción que rodea a los que ejercen cualquier tipo de poder. Tras una espectacular escena donde los efectivos policiales fracasan al intentar capturar a un peligroso traficante de drogas, la acción se centra en torno a la figura del joven e inocente nuevo fiscal de distrito Andy GarcÃa. Al averiguar el alcance de los sobornos repartidos por el traficante, deberá enfrentar a su padre Ian Holm, a la mujer que ama (Lena Olin) e incluso a su antecesor en el cargo (Richard Dreyfuss), para descubrir que es imposible actuar dentro de la más absoluta inocencia. El resultado es pesimista, y también cine clásico de primer nivel.

DOLOROSO DESPERTAR. Ese pesimismo no era nuevo en Lumet, que ya en los años 60 habÃa iniciado su exploración acerca de la gente que sufrió un doloroso despertar del sueño americano. Seis tÃtulos muy diferentes componen ese sector de su obra, y el primero fue El grupo (The Group, 1966). Después de graduarse en 1933, ocho amigas continúan viéndose regularmente a lo largo de los años. Lumet desarrolla una pelÃcula coral que sigue a cada personaje evolucionando en su vida sentimental, profesional y familiar, mientras a su alrededor un paÃs cambia. Cuenta la historia de una juventud que una vez más cree en su sueño, para luego sumergirse en la duda cuando ve que sus ideales chocan con la realidad de la sociedad y del mundo. La historia la cuentan los personajes, mientras algunos luchan por sus ideas, otros las disfrazan por comodidad u oportunismo, y la pequeña burguesÃa se une al comunismo no por convicción, sino por esnobismo. A lo largo de su carrera Lumet no dejó de observar grupos sociales y familiares. La forma en que lo hace aquà es admirable: cada personaje existe plenamente, pero también en relación con los demás. Lumet capta cómo las múltiples interacciones entre los miembros de una comunidad definen a la misma, y cómo esa comunidad define a cada miembro. El film cuenta una parte de la historia de América, pero no categoriza a su población, sino que se esfuerza por mostrar cómo se hacen los sueños, cómo se desgastan hasta desaparecer, y cómo cada uno afronta la vida, aceptando compromisos y alejándose de las ambiciones juveniles. Lumet no juzga a sus personajes: los comprende en su dolida humanidad.

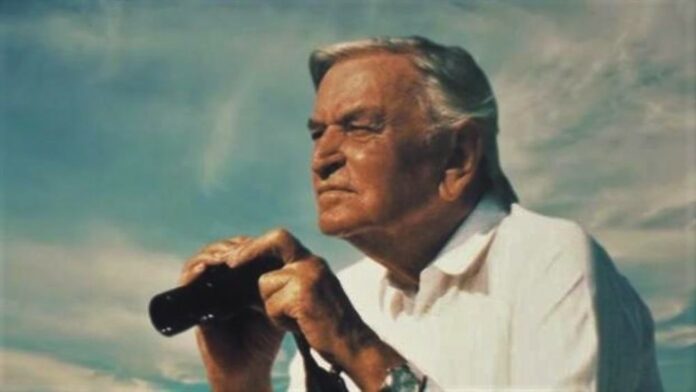

Pero el despertar del sueño americano podÃa también tener su costado polÃtico, y por eso Lumet se alió con Joseph L. Mankiewicz para llevar a cabo un film único, desconocido e imposible de rastrear en internet: King, de Montgomery a Memphis (King: A Filmed Record… Montgomery to Memphis, 1970), documental biográfico de 185 minutos sobre Martin Luther King, con imágenes de archivo públicas y caseras y narraciones de famosos que tuvieron contacto con King (Paul Newman, Joanne Woodward, Sidney Poitier, Ben Gazzara, Burt Lancaster, Charlton Heston, Marlon Brando, Harry Belafonte). El film fue proyectado en pases de prensa el 24 de marzo de 1970, pero nunca ha sido estrenado.

Poder que mata (Network, 1976) ha resultado profético en todo lo que tiene que ver con su tema especÃfico (la bastardización de la TV y sus noticieros, que no informan sino deforman), y también en su visión global del planeta, donde las ideologÃas ya no importan y han surgido nuevos “paÃsesâ€, que en los años 70 eran Exxon, ITT o IBM, y hoy son los mismos y otros, como Microsoft y Facebook. Las coordenadas con que el libretista Paddy Chayefsky y Lumet se manejan son las de una sátira despiadada, que denuncia no sólo a la TV y su obsesión por el rating como nuevo Ãdolo ante quien arrodillarse, sino además a los turbios negociados de las corporaciones ubicadas en las sombras de esa industria. En el medio, se registra la visión deformada de personajes que viven a costa de la fama y el dinero: el decadente informativista, perturbado por su inminente despido (Peter Finch), la inescrupulosa programadora (Faye Dunaway), el feroz ejecutivo (Robert Duvall) y el dueño del canal, que predica una doctrina hoy hecha realidad (Ned Beatty). Entre ellos se mueve el atónito director del noticiero (William Holden), que cultiva una ética y un estilo lejanos a la locura que envuelve a los demás. Con tema y personajes tan terribles el film acelera su ritmo, deja atrás el realismo de su zona inicial y se adentra en una caricatura tan acentuada que nos abofetea con su agresiva y chocante mascarada. No hay desperdicio en este film, y una tras otra se suceden escenas brillantes, culminando con dos intensas discusiones de Holden y Dunaway. Un rato antes, la impactante escena en que Finch insta a la ciudadanÃa a abrir las ventanas y gritar que esta situación ya no se tolera más, hoy cobra inusitada vigencia. En medio de un elenco que es una exaltación del actor frente a la cámara, el film es torrencial y avasallante, nos absorbe y nos hace discutir. Es cine actual, porque en 2021 sigue habiendo situaciones que no deberÃan soportarse más.

El dolor por la falsedad del sueño americano continuó. Daniel, el último testigo (Daniel, 1983) es la historia del matrimonio Rosenberg (Mandy Patinkin, Lindsay Crouse), pareja ejecutada en 1950, acusada de ser espÃas soviéticos. El film oscila entre los antecedentes y pormenores del juicio, y la vida de los hijos (Timothy Hutton, Amanda Plummer) ya en los años 60, personajes que pagan en traumas psÃquicos profundos la dura herencia de una niñez que los marcó para siempre. Es inteligente esa estructura ideada por Lumet y el novelista E. L. Doctorow, mientras el fotógrafo Andrzej Bartkowiak ilumina difusamente los hechos del pasado, dándoles un tinte documental y diferenciándolos del presente luminoso. Pero esa doble estructura narrativa incluye reflexiones del protagonista sobre la pena de muerte y su instrumento ejecutor, que valen como anticipo de la presencia de la cámara ante el sillón donde el hombre y la mujer recibirán la descarga de voltaje, instancia que el film visualiza con estremecedora convicción, pero erradicando todo sesgo morboso. Lumet no erige un alegato en favor de la inocencia de los Rosenberg, sino que deja un margen de dudas, desliza pistas acerca de conductas y procederes sin certificarlos, y atiende al lado humano de los personajes, envueltos en la historia sin querer convencer de nada al espectador. El saldo posee un barniz de seriedad muy notorio.

Otro film duro con el sistema, y desconocido en el RÃo de la Plata, es Cuidados intensivos (Critical Care, 1997), comedia satÃrica sobre un joven médico (James Spader) que trabaja en el CTI de un hospital, y se involucra sin quererlo con dos hermanas que se enfrentan por la herencia de su padre, un paciente suyo que se encuentra en estado de coma. El resultado era una ácida visión de la situación médica estadounidense, y sólo un veterano con enorme oficio como Lumet pudo hacer una comedia con un tema tan dramático como la eutanasia para criticar las falencias que padece el actual sistema sanitario.

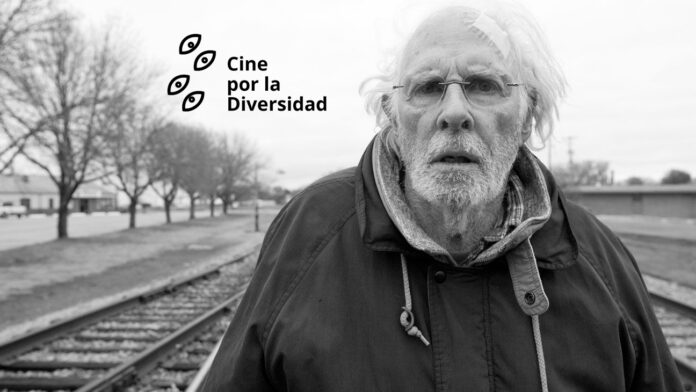

El que resultarÃa el canto de cisne de Lumet, Antes que el diablo sepa que estás muerto (Before the Devil Knows You’re Dead, 2007) fue otra obra maestra. Una joyerÃa, un robo aparentemente fácil que fracasa, y las consecuencias fÃsicas y morales que sufrirán un ejecutivo con graves problemas financieros (Philip Seymour Hoffman), su esposa (Marisa Tomei), un hermano menor influenciable y fracasado (Ethan Hawke) y su padre, hombre honesto que no sabe comunicar sus emociones (Albert Finney). Con ese caldo de cultivo se alimenta una historia con apariencias de thriller criminal, pero que termina siendo una tragedia familiar, donde importan el lúcido y amargo vistazo a las aflicciones personales y el tedio cotidiano, el dolor actual como soporte de rencores provenientes de la infancia, y la imposibilidad de escapar a un destino fijado de antemano por Dios o por el diablo. Los rasgos de madurez están presentes desde el inicio cuando Hoffman, en una posición dominante, tiene sexo con Tomei en una cama rodeada de espejos: mientras ella goza de placer, él mira satisfecho su propio reflejo, varias veces multiplicado. Esa sutileza para aportar datos fundamentales sobre la historia y la psicologÃa de sus personajes caracteriza el desarrollo de un drama familiar cuyos efectos son más evidentes que sus causas, lo cual obliga al espectador a mantenerse en permanente estado de alerta, debido al dinámico mecanismo narrativo basado en la fragmentación de la historia, con constantes vaivenes de tiempo y cambios de puntos de vista. En el corazón de estas tinieblas no son esenciales un robo o una muerte, sino el vÃnculo de un padre con sus hijos varones y la compleja relación existente entre los hermanos. Son personajes desolados, inmersos en ambientes turbios, perdedores que intentando salir del pozo se entierran sin remedio, poseedores de una alucinante desesperación metafÃsica. De la mano de un elenco notable, Lumet exploró el sabor amargo de la vida en un drama de final rotundo y polÃticamente incorrecto.

INADAPTACIÓN SOCIAL. Otros cuatro films bucearon en la inadaptación social de sus protagonistas. El prestamista (The Pawnbroker, 1964) presenta la mejor actuación de Rod Steiger en toda su carrera, como un sobreviviente del Holocausto emocionalmente retraÃdo, que vive en Harlem. A medida que la historia avanza lentamente, descubrimos que ese amargado personaje fue testigo de la muerte de su esposa y sus dos hijos en los campos de exterminio nazis, y desde entonces se distanció cruelmente del mundo, manteniéndose en silencio en su casa de empeños. Rechazando su religión y toda fe en lo que él llama “la escoria de la humanidadâ€, es apático con todo y con todos, incluido su dependiente puertorriqueño, que lo idolatra. Geraldine Fitzgerald interpreta a una clienta habitual, trabajadora social compasiva que intenta despertar la humanidad que percibe latente en Steiger, pero la tragedia vivida marca las acciones del hombre. La comprensión que su prójimo puede ser valioso quizás le llegue demasiado tarde. Lumet lanza una mirada poderosa e inquietante sobre cómo la muerte puede hacernos apartar de la vida y, a la larga, en rara paradoja, revelarnos que la vida igual vale la pena.

Lumet siempre utilizó los géneros para trascenderlos, resaltando asà su mayor rasgo: el dominio del tono. En ninguna pelÃcula eso es más evidente que en Tarde de perros (Dog Day Afternoon, 1975), sobre el caso real del robo a un banco de Brooklyn, convertido en un duelo entre ladrones, rehenes y policÃas, y alimentado por los medios de comunicación. Como el ladrón engañado que rápidamente se sale de sus cabales, Al Pacino redondea la mejor labor de su vida. Se rÃe, pero también se sumerge sin miedo en la psiquis de una persona dañada, la representación humana de un hombre con una pasión fuera de lugar, ajena a su propia imprudencia. Lumet no oscurece el marco temporal del evento (un lapso de doce horas), pero la pelÃcula tiene un ritmo tan frenético que los cambios de tono no se sienten como adornos de dirección, sino como el ritmo natural de una situación real. El film, con su comportamiento criminal, su lenguaje duro y su final triste, se siente como uno de los más conmovedores y generosos de los años 70, porque Lumet y su guionista Frank Pierson cuentan la historia de un robo, pero no de unos ladrones. Hay un momento que revela el tono conciso del film. Pacino sale con dos rehenes, una empleada y un viejo guardia de seguridad, para entregar ese hombre a la policÃa. Entonces la mujer tiene la opción de escapar. El policÃa le grita: “Huya, corraâ€, y ella responde, mirando a la prensa reunida: “Mi sitio está con mis compañerasâ€, y vuelve adentro mientras se alisa el pelo. No lo hace por heroÃsmo ni valentÃa, sino por seguir en el centro de la cobertura mediática que se realiza en directo. Lo adivinamos: ella lo está disfrutando. Eso es lo grande de esta pelÃcula: que un guion brillante consiga encontrar el punto de ironÃa, crÃtica y acidez, sin caer nunca en la sátira, la burla o la parodia. Se podrÃa añadir mucho más sobre la pelÃcula: el poder de discusión que genera, la agilidad con la que estudia su tema, la influencia del cine gangsteril de James Cagney y Edward G. Robinson; pero la mayor baza está en ese público que observa todo y encumbra como un héroe a Pacino, para luego despreciarlo súbitamente. La volatilidad de la figura del héroe, debido a la influencia de los medios de prensa y la banalidad genética del ser humano, en otra obra cumbre del director.

Lumet eligió al malogrado River Phoenix como corazón de Al filo del vacÃo (Running on Empty, 1988), un drama injustamente olvidado. En su apogeo activista, Judd Hirsch y Christine Lahti hicieron explotar un laboratorio que fabricaba napalm para la guerra de Vietnam, y cegaron a un conserje inocente en el atentado. Desde entonces han huido, reubicándose y cambiando de identidad cada vez que sienten una amenaza de seguimiento del FBI. Ese tipo de vida durante dos décadas no deja mucho tiempo para que Phoenix haga las cosas normales de los jóvenes, incluido el uso de su extraordinario talento en el piano. Todo se complica cuando un docente reconoce esa habilidad, lo que lleva al joven a ser conducido hacia la Academia Juilliard de Nueva York, para consternación de sus padres, que desean seguir viviendo juntos y escapando. Es encomiable la rotunda negativa de Lumet a utilizar escenas conmovedoras, si se tiene en cuenta la savia amarga de la historia. El guion está escrito con tal sobriedad que toma todos los caminos apropiados y presiona las notas más adecuadas. Los actores brindan labores sinceras, y el resultado es el cuadro de una dura tragedia familiar porque, aunque no se muestre en todo su esplendor, se adivina un negro sedimento bajo la fachada que muestra esa familia.

Por último, un film insólito: Declárenme culpable (Find Me Guilty, 2006), desconocido en el RÃo de la Plata. Una bocanada de aire fresco, sorprendente por su tono, iniciado con un humor negro y grotesco. El fiscal sienta en el banquillo a veinte miembros de la familia Lucchese, conectada a la mafia, acusados de 76 delitos. El gobierno quiso acabar con ese clan, pero Giacomo DiNorscio (un sorprendente Vin Diesel) decidió hacer algo insólito: defenderse a sà mismo. Lumet se mueve como pez en el agua en su puesta en escena de la justicia, plasmada con sequedad expositiva, basada en planos generales, con cámara casi siempre inmóvil y apostando por una mirada distanciada e irónica. Lo mejor llega al profundizar en las relaciones personales, dada la relación de sus protagonistas. Lumet nos acerca a un mundo de viejos italianos que sin duda cometieron delitos, pero cuyos comportamientos revelan a hombres curtidos, leales, trabajadores y protectores de su gente. La galerÃa y tipologÃa de caracteres es fabulosa, encarnados por veteranos actores que parecen ser los propios personajes, y eso permite que el insólito fallo del jurado pueda ser aceptado. Lumet nos incomoda mostrando la débil frontera entre la justicia y el hampa, y apuesta por el ser humano, despojándolo de etiquetas preconcebidas.

Pese a lo heterogénea que parece la carrera de Lumet, ciertos rasgos recorren toda su obra. El más visible es la omnipresente mirada a Nueva York, con un enfoque lúcido y amargo que apunta a la miseria como promotora de delincuencia, abuso de poder e intolerancia sociopolÃtica. La experiencia de Lumet se nota (pasó su infancia en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad) y su condición de judÃo casado durante años con una mujer negra, la hija de la cantante de jazz Lena Horne, explica su interés por el análisis étnico. Lumet mantuvo hasta el final una lÃnea inconformista, comprometida con ideas a las que nunca renunció. Sólo asà se explican algunas audacias insólitas para el conservadurismo de Hollywood: proponer un mini holocausto para evitar la guerra nuclear en LÃmite de seguridad; comparar el método de reeducación militar con ejercicios de brutalidad y sadismo en La colina de la deshonra; lograr que un policÃa luzca más peligroso que un presunto asesino en Hasta los dioses se equivocan; hablar de un mundo globalizado y librado a la corrupción y la inmoralidad en Poder que mata; proponer en la Era Reagan a dos comunistas como mártires en Daniel, el último testigo; hacernos simpatizar más con los mafiosos que con el gobierno en Declárenme culpable; hablar de eutanasia en forma satÃrica en Cuidados intensivos; o reivindicar el filicidio en Antes que el diablo sepa que estás muerto. Los personajes de Lumet siempre desafÃan al sistema (Serpico), se aÃslan tras un muro de silencio, convencidos que su causa es justa, y acaban convertidos en parias sociales (el judÃo de El prestamista, el abogado de Será justicia, la familia de Al filo del vacÃo), o son antihéroes (Pacino en Tarde de perros) en historias donde la honestidad ideológica y la entereza moral terminan siendo el nervio motor del asunto. Esa postura, pilar básico de la obra de Sidney Lumet, es lo que la hace imperecedera.

https://www.youtube.com/watch?v=WiSdXomqaY4%20